Ptychostomum boreale (F.Weber & D.Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra

Nova Hedwigia 93(3–4): 531 2011

Deutscher Name: Nordisches Vielzahnbirnmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Bryaceae > Bryales > Bryaceae > Ptychostomum

Synonyme: Bryum alandicum Bom., Bryum baenitzii Müll.Hal., Bryum bulbifolium Lindb., Bryum caespiticiforme De Not., Bryum calcicola Arnell, Bryum cirrhatum Hoppe & Hornsch., Bryum clathratum J.J.Amann, Bryum delphinense L.Corb., Bryum flexisetum Lindb. & Arnell, Bryum limosum I.Hagen, Bryum microcaespiticium J.J.Amann, Bryum misandrum I.Hagen, Bryum mitaviense Mikut., Bryum moenkemeyeri I.Hagen, Bryum nigricans Kaurin, Bryum obconicum Hornsch. ex Bruch & Schimp., Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr., Bryum pallidum Warnst., Bryum pumilum Ryan, Bryum purpureo-aristatum J.J.Amann, Bryum rosenbergiae I.Hagen, Bryum ruedianum J.J.Amann, Bryum sarekense Arnell & C.E.O.Jensen, Bryum saxatile I.Hagen, Bryum saxonicum I.Hagen, Bryum subcirratum Bom., Bryum subglobosum Schlieph., Bryum subrotundum Brid., Bryum subrutilum Limpr. ex Kaurin, Bryum tardum Bom., Bryum umbratum I.Hagen, Bryum valesiacum J.J.Amann, Bryum warnstorfiii R.Ruthe

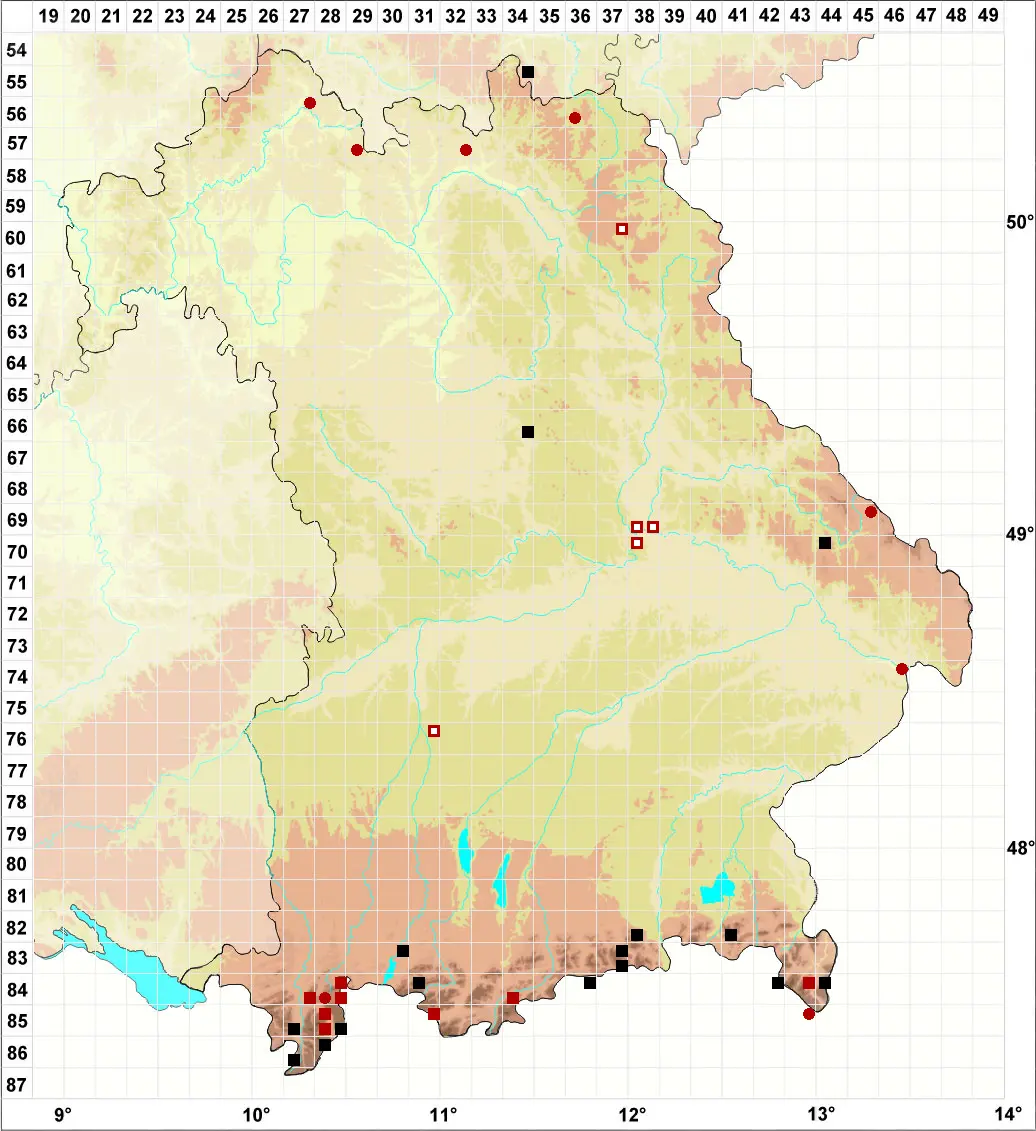

In unserer Datenbank gibt es 47 Datensätze .

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): D

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: D

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

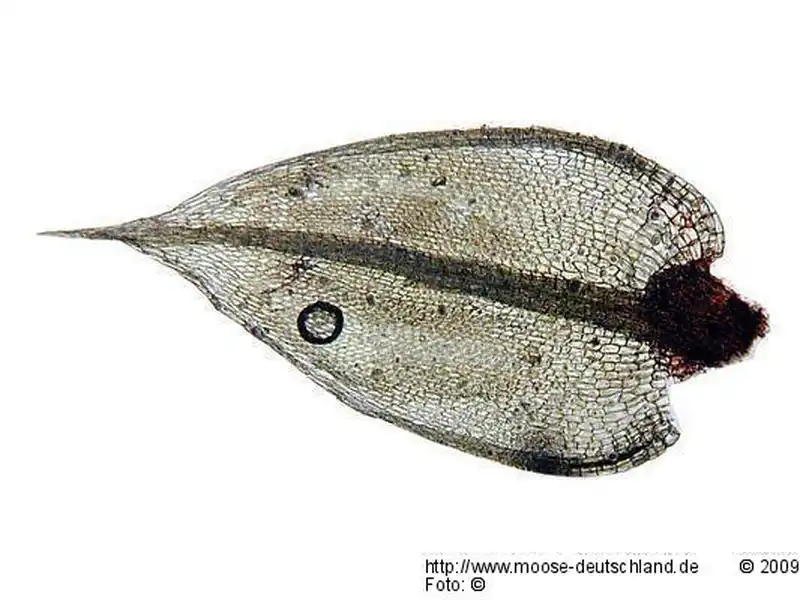

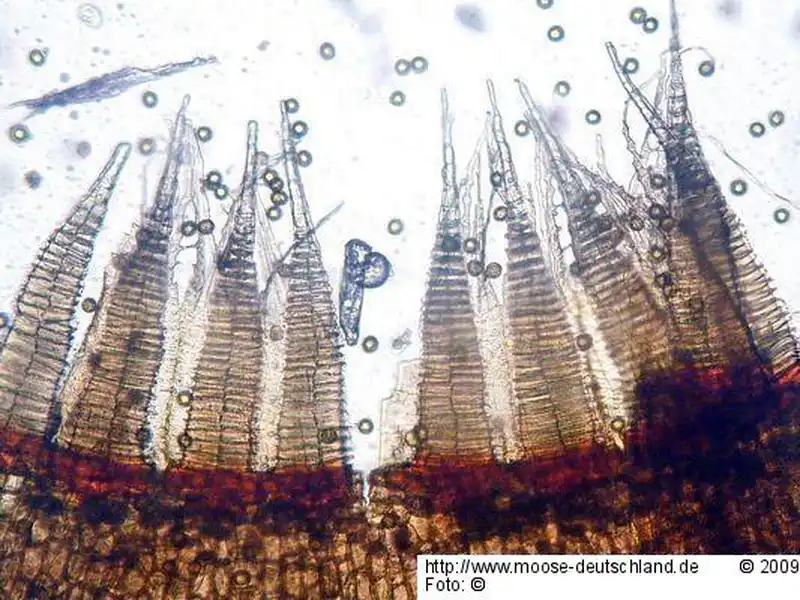

Beschreibung der Art

Verwandte Arten

- → Ptychostomum archangelicum (Bruch & Schimp.) J.R.Spence

- → Ptychostomum arcticum (R.Br.) J.R.Spence ex Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum cernuum (Hedw.) Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch. var. compactum

- → Ptychostomum creberrimum (Taylor) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum cyclophyllum (Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum demissum (Hook.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum lonchocaulon (Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum longisetum (Blandow ex Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum neodamense (Itzigs. ex Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pallens (Sw.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pendulum Hornsch.

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay var. pseudotriquetrum

- → Ptychostomum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum subneodamense (Kindb.) J.R. Spence

- → Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum zieri (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen