Neckera menziesii Drumm.

Musci Amer., Brit. N. Amer.: 162. 1828

Deutscher Name: Rippenblatt-Neckermoos, Geschwollenes Neckermoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Neckeraceae > Neckera

Synonyme: Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere, Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere, Neckera mediterranea H.Philib., Neckera turgida Jur.

In unserer Datenbank gibt es 14 Datensätze .

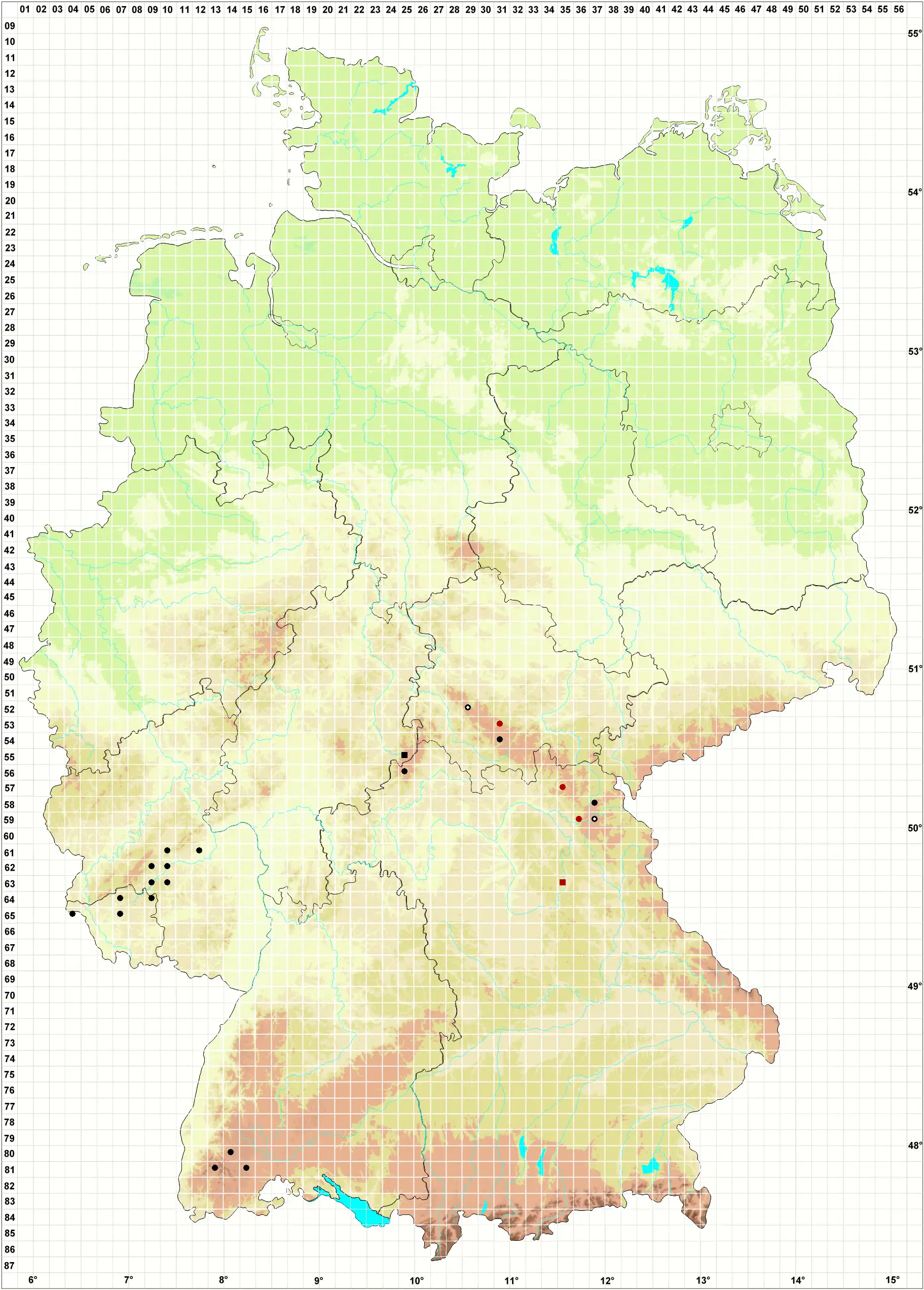

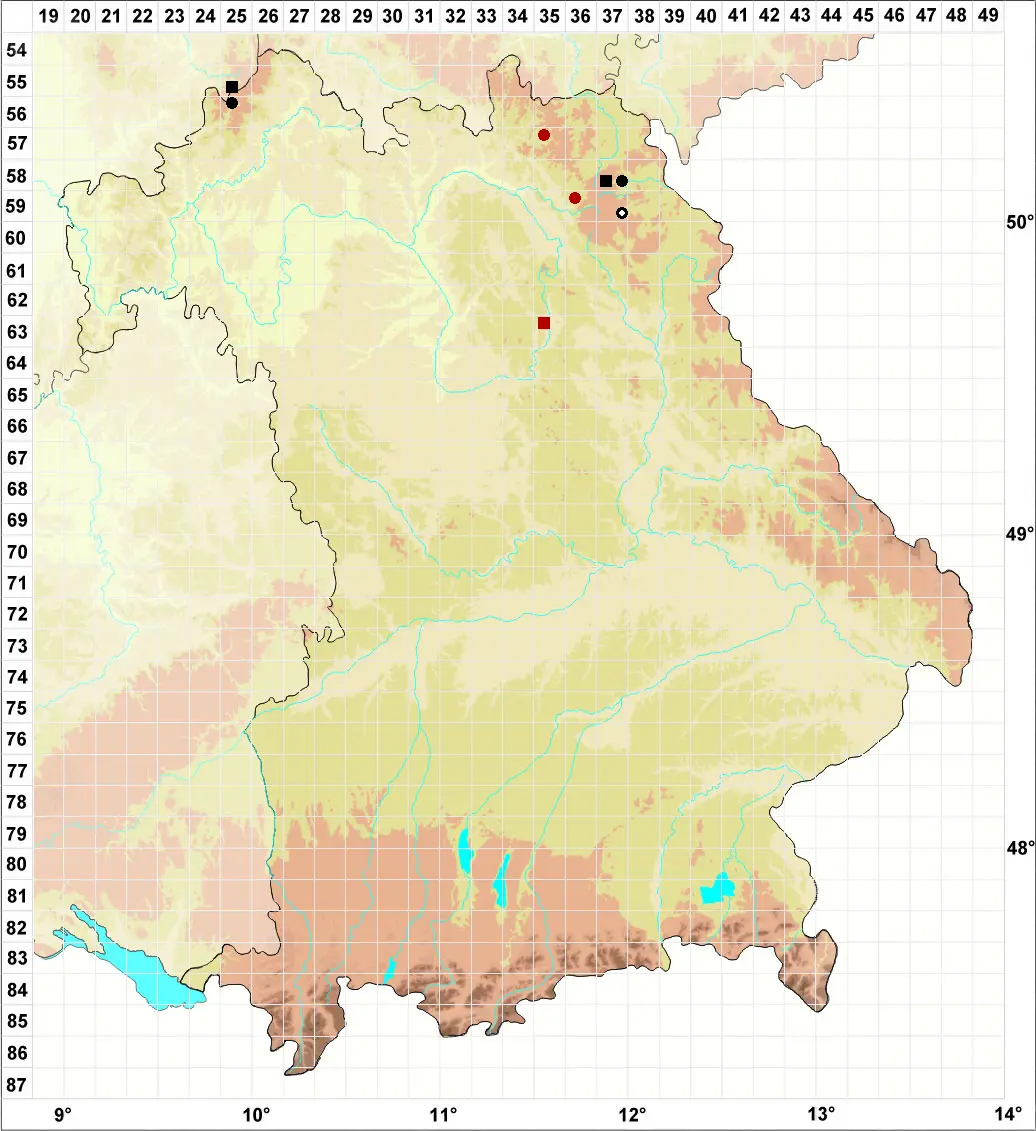

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): 3

- Bayern (2019): R / Alpen: - / kontinental: R

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Verwandte Arten

- → Neckera besseri (Lobarz.) Jur.

- → Neckera complanata (Hedw.) Huebener

- → Neckera complanata var. longifolia Schimp.

- → Neckera complanata var. obtusa Lindb.

- → Neckera complanata var. secunda Grav.

- → Neckera complanata var. tenella Schimp.

- → Neckera crispa Hedw.

- → Neckera crispa var. falcata Müll.Hal.

- → Neckera curtipendula Timm ex Hedw.

- → Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere

- → Neckera fontinaloides Lindb.

- → Neckera fontinaloides var. philippeana (Schimp.) Guim.

- → Neckera heteromalla Hedw.

- → Neckera mediterranea H.Philib.

- → Neckera pennata Hedw.

- → Neckera philippeana Schimp.

- → Neckera pseudopennata (Warnst.) Schlieph. ex Zmuda

- → Neckera pumila Hedw.

- → Neckera pumila var. philippeana (Schimp.) Milde

- → Neckera pumila var. pilifera Jur.

- → Neckera sendtneriana Schimp.

- → Neckera turgida Jur.

- → Neckera viticulosa Hedw.