Ptychostomum archangelicum (Bruch & Schimp.) J.R.Spence

Deutscher Name: Dunkelsporiges Vielzahnbirnmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Bryaceae > Bryales > Bryaceae > Ptychostomum

Synonyme: Bryum amblyodon Müll.Hal., Bryum anomalum R.Ruthe, Bryum archangelicum Bruch & Schimp., Bryum boreum I.Hagen, Bryum cirrhiferum (De Not.) De Not., Bryum curvatum Kaurin & Arnell, Bryum graefianum Schlieph., Bryum grandiflorum Arnell, Bryum groenlundii Hesselbo, Bryum hagenii Limpr., Bryum holmgrenii Lindb., Bryum imbricatum (Schwägr.) Bruch & Schimp., Bryum inclinatum (Brid.) Blandow, Bryum inclinatum (Brid.) Turton, Bryum inclinatum var. litorum (Bom.) Podp., Bryum kaurinianum Warnst., Bryum lagerheimii Jörg., Bryum litorale Ryan & I.Hagen, Bryum litorum Bom., Bryum mutilum I.Hagen, Bryum pyrrothecium J.J.Amann, Bryum stenotrichum Müll.Hal., Bryum tauriscorum Limpr., Bryum zemliae Arnell & Jaderh., Pohlia imbricata Schwägr.

In unserer Datenbank gibt es 40 Datensätze .

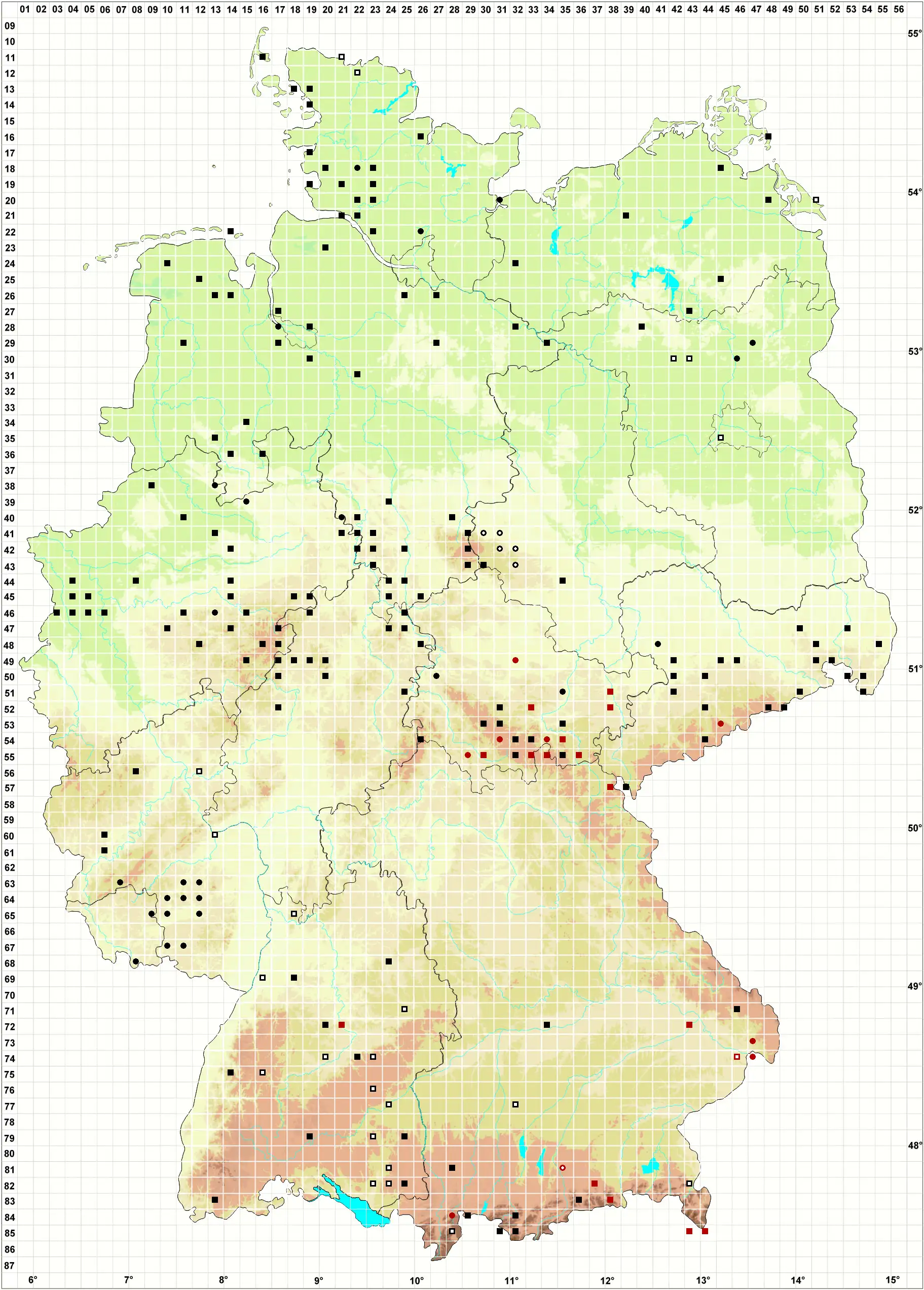

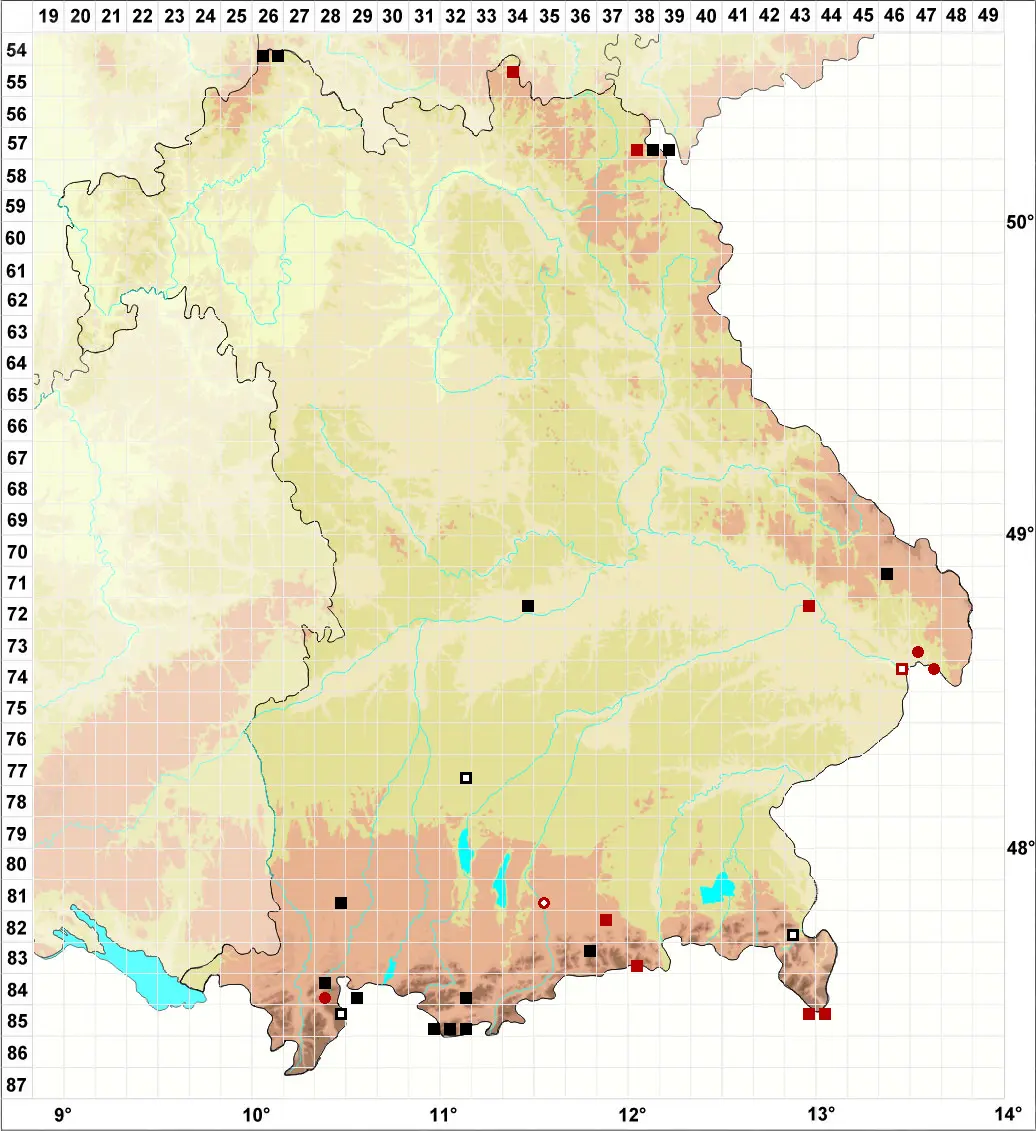

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): V

- Bayern (2019): D / Alpen: D / kontinental: D

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Verwandte Arten

- → Ptychostomum arcticum (R.Br.) J.R.Spence ex Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum boreale (F.Weber & D.Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra

- → Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum cernuum (Hedw.) Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch. var. compactum

- → Ptychostomum creberrimum (Taylor) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum cyclophyllum (Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum demissum (Hook.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum lonchocaulon (Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum longisetum (Blandow ex Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum neodamense (Itzigs. ex Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pallens (Sw.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pendulum Hornsch.

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay var. pseudotriquetrum

- → Ptychostomum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum subneodamense (Kindb.) J.R. Spence

- → Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum zieri (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen