Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen

Deutscher Name: Haarblättriges Vielzahnbirnmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Bryaceae > Bryales > Bryaceae > Ptychostomum

Synonyme: Bryum capillare Hedw., Bryum capillare subsp. rufifolium Dixon, Bryum capillare var. capillare, Bryum capillare var. macrocarpum Huebener, Bryum capillare var. meridionale Schimp., Bryum capillare var. platyloma (Schwägr.) Schimp., Bryum capillare var. rufifolium (Dixon) Podp., Bryum kaernbachii Müll.Hal., Bryum platyloma Schwägr., Bryum rufifolium (Dixon) Demaret & R.Wilczek, Bryum validicostatum Cardot & Dixon, Rosulabryumcapillare (Hedw.) J.R. Spence

In unserer Datenbank gibt es 1769 Datensätze .

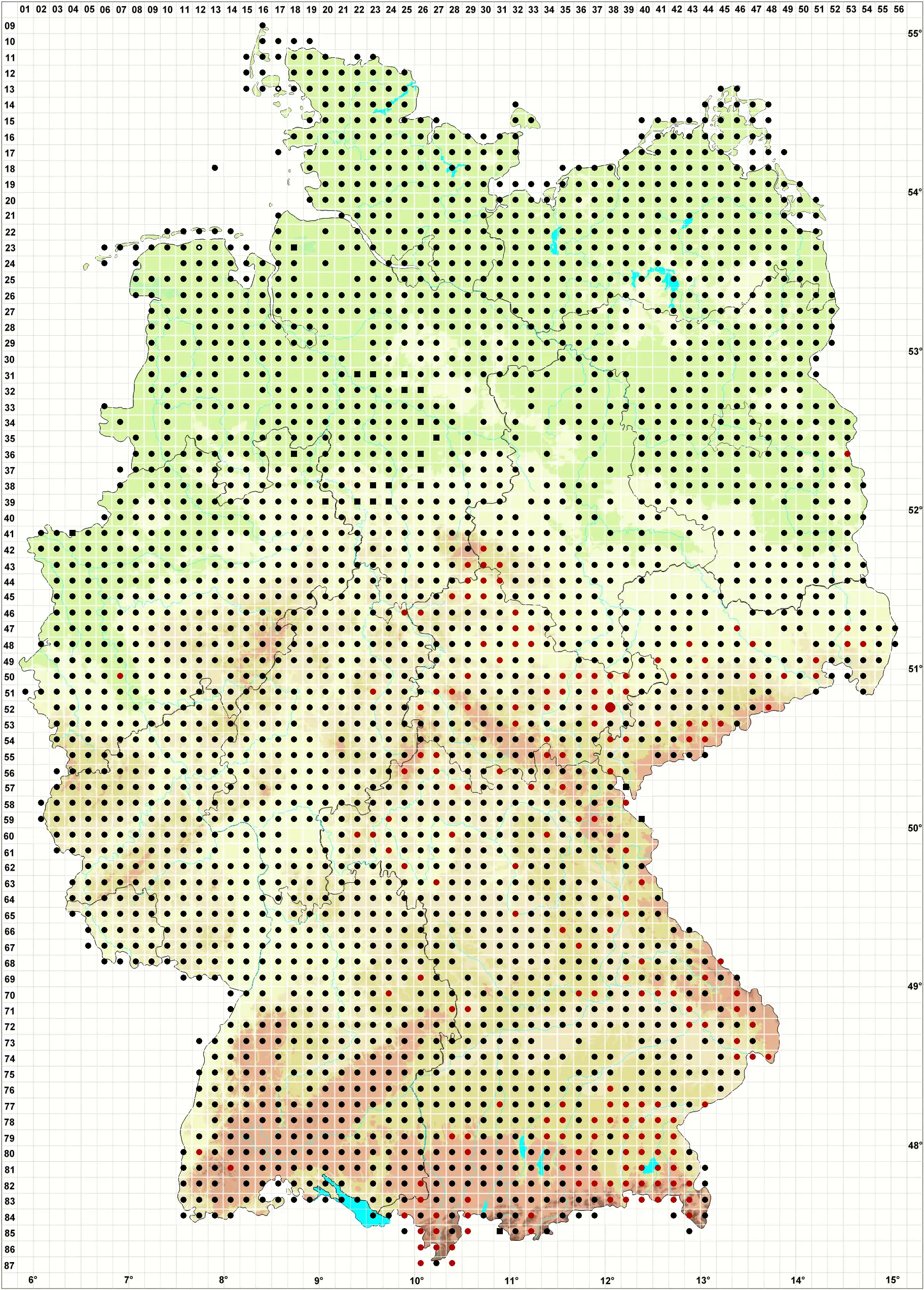

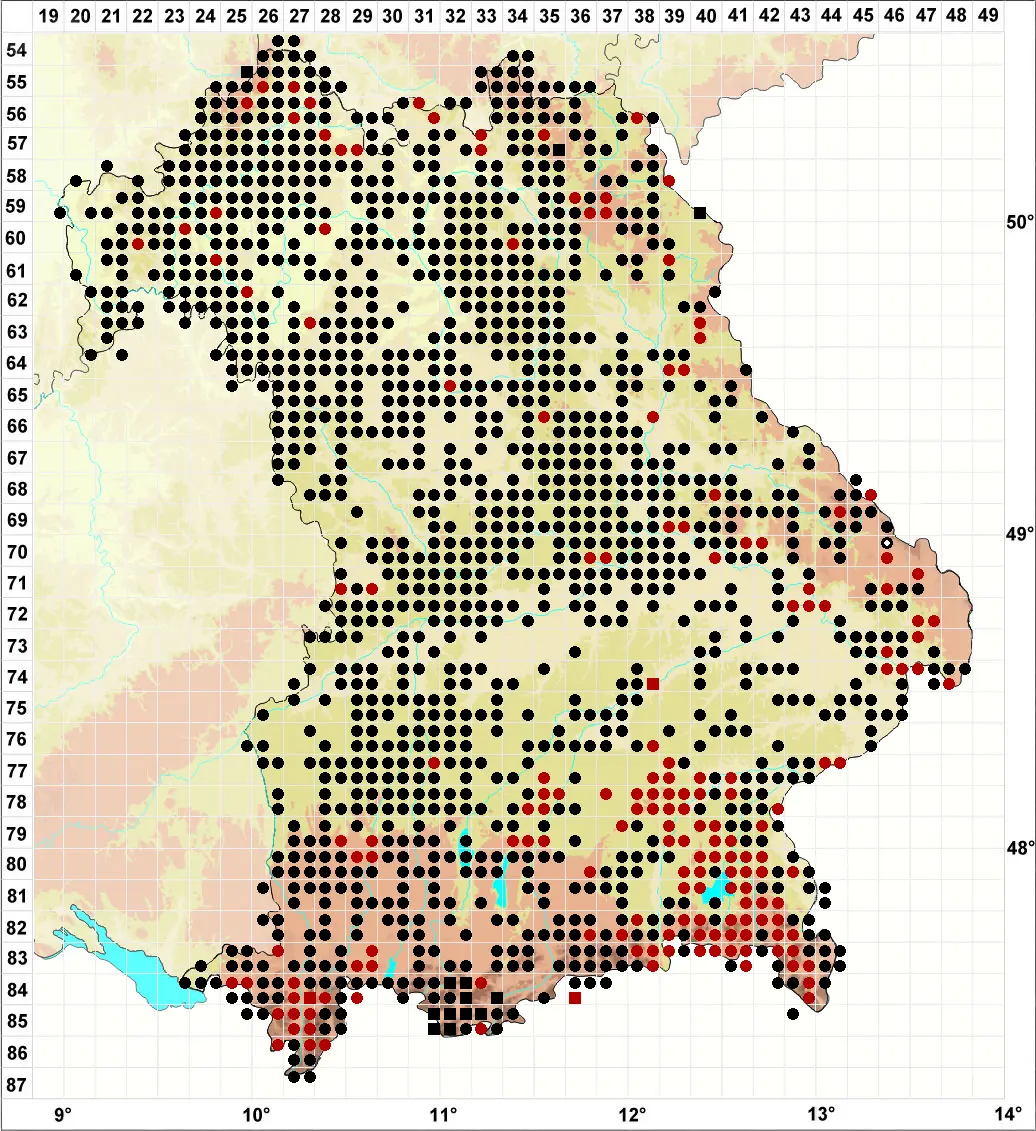

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Durch die trocken spiralig um den Stängel gedrehten Blätter meist gut kenntlich. Bryum flaccidum unterscheidet sich durch einzellreihige Brutfäden in den Blattachseln. Gelegentlich kommen runde Rhizoidgemmen vor, wie sie Demaret (1993) abbildet, so massenhaft in einer Probe 8112/4 Hohkelch am Belchen, 1220 m, leg. Schwarz & Reimann (!). Demaret (1993) und Frahm (2001b) trennen eine var. platyloma ...

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

-

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Die Art ist im Gebiet ungefährdet.

Verwandte Arten

- → Ptychostomum archangelicum (Bruch & Schimp.) J.R.Spence

- → Ptychostomum arcticum (R.Br.) J.R.Spence ex Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum boreale (F.Weber & D.Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra

- → Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum cernuum (Hedw.) Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch.

- → Ptychostomum compactum Hornsch. var. compactum

- → Ptychostomum creberrimum (Taylor) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum cyclophyllum (Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum demissum (Hook.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum lonchocaulon (Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum longisetum (Blandow ex Schwägr.) J.R.Spence

- → Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum neodamense (Itzigs. ex Müll.Hal.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pallens (Sw.) J.R.Spence

- → Ptychostomum pendulum Hornsch.

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay

- → Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay var. pseudotriquetrum

- → Ptychostomum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen

- → Ptychostomum subneodamense (Kindb.) J.R. Spence

- → Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka

- → Ptychostomum zieri (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen