Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.

Cat. Musc. per Annos 1849--1860 legit Ricardus Spruceus 3. 1867.

Deutscher Name: Papillen-Verbundzahnmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Syntrichia

Synonyme: Tortula papillosa var. meridionalis Warnst., Tortula papillosa Wilson, Tortula rotundifolia Hartm.

In unserer Datenbank gibt es 950 Datensätze .

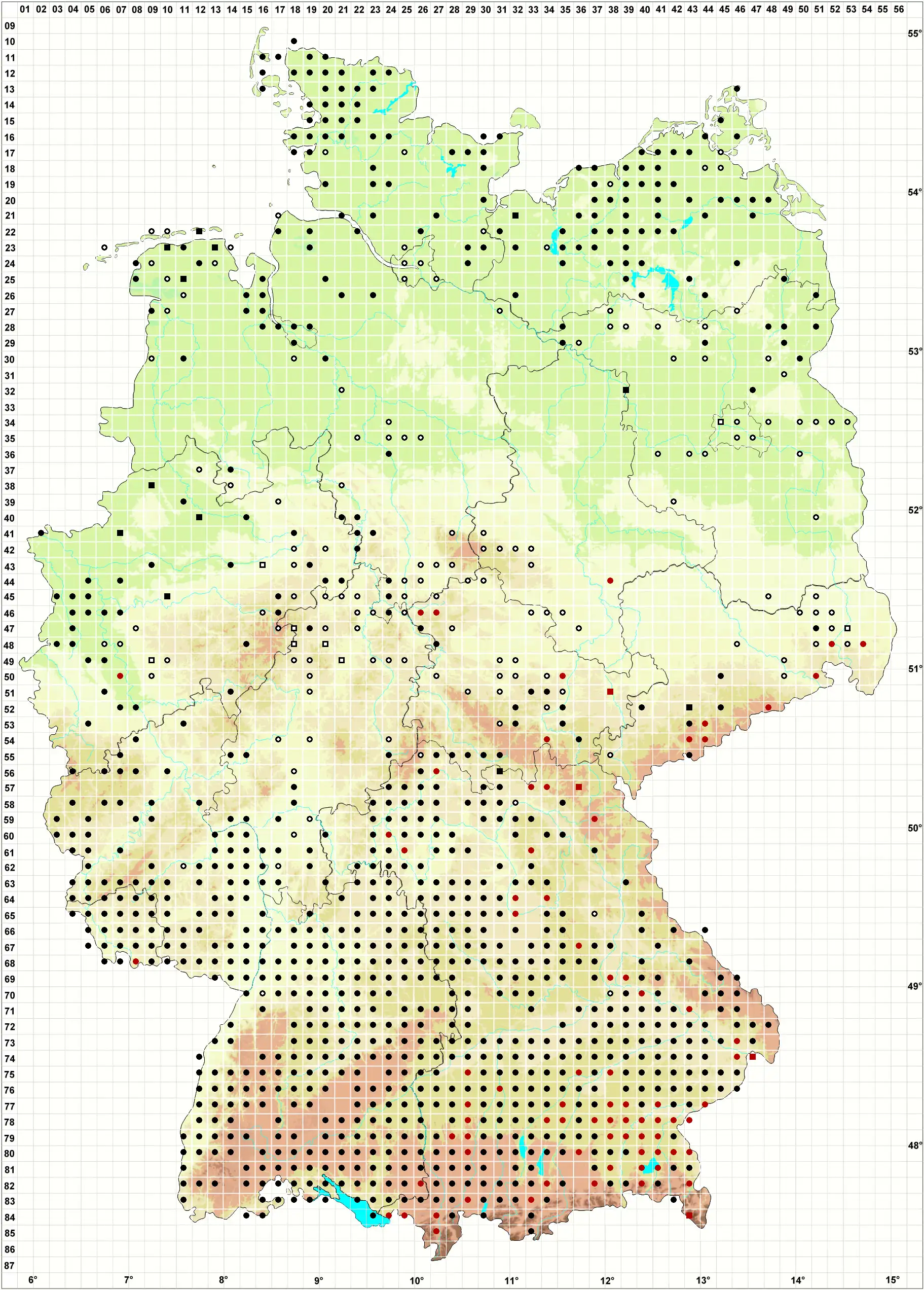

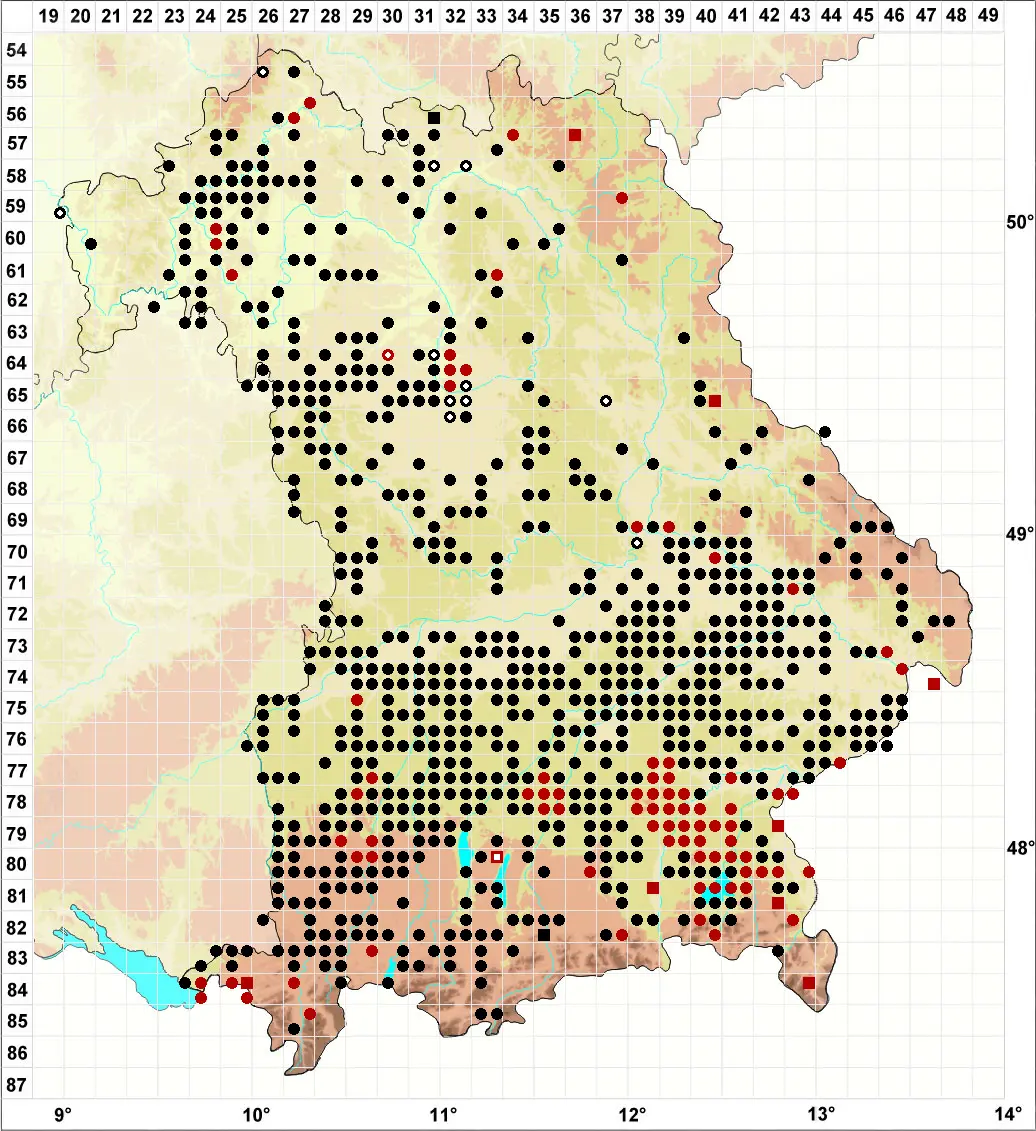

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Syntrichia alpina (Bruch & Schimp.) Jur.

- → Syntrichia calcicola J.J.Amann

- → Syntrichia inermis (Brid.) Bruch

- → Syntrichia intermedia Brid.

- → Syntrichia laevipila Brid.

- → Syntrichia laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) J.J.Amann

- → Syntrichia laevipila var. pagorum (Milde) Mönk.

- → Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener

- → Syntrichia montana Nees

- → Syntrichia montana Nees var. montana

- → Syntrichia montana var. calva (Durieu & Sagot ex Bruch & Schimp.) J.J.Amann

- → Syntrichia mucronifolia (Schwägr.) Brid.

- → Syntrichia norvegica F.Weber

- → Syntrichia pagorum (Milde) J.J.Amann

- → Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.

- → Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. var. princeps

- → Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur.

- → Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot

- → Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr

- → Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr var. ruralis

- → Syntrichia ruralis var. arenicola (Braithw.) J.J. Amann

- → Syntrichia ruralis var. calcicola (J.J.Amann) Mönk.

- → Syntrichia ruralis var. glacialis J.J.Amann

- → Syntrichia ruralis var. norvegica (F.Weber) Steud.

- → Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne

- → Syntrichia sinensis (Müll.Hal.) Ochyra

- → Syntrichia subpapillosissima (Bizot & R.B.Pierrot ex W.A.Kramer) M.T.Gallego & J.Guerra

- → Syntrichia subulata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr

- → Syntrichia subulata var. inermis Brid.

- → Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra

- → Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra var. virescens