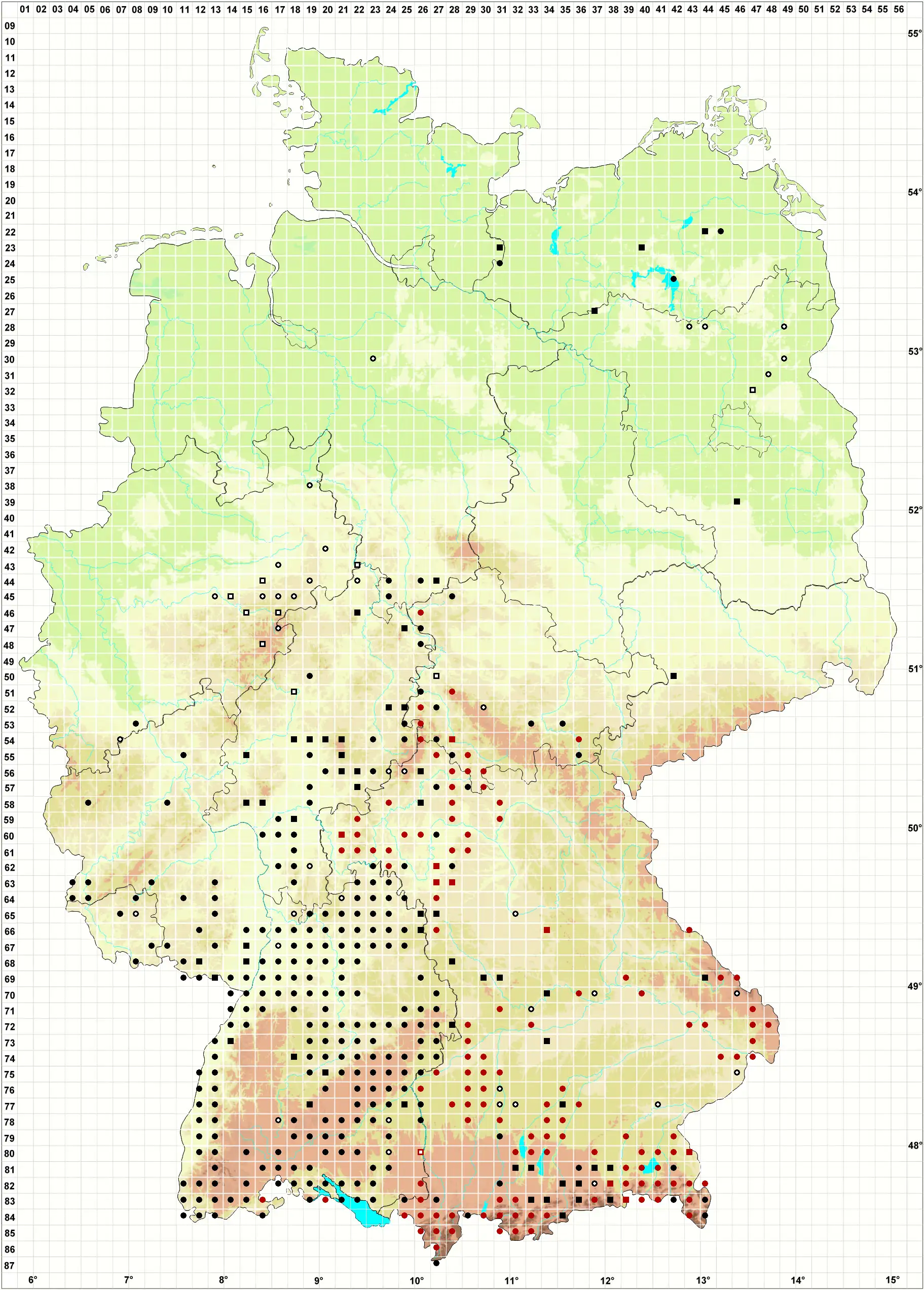

In unserer Datenbank gibt es 597 Datensätze .

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- FFH: II

- Deutschland (2018): V

- Bayern (2019): V / Alpen: * / kontinental: V

[ x ]

alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

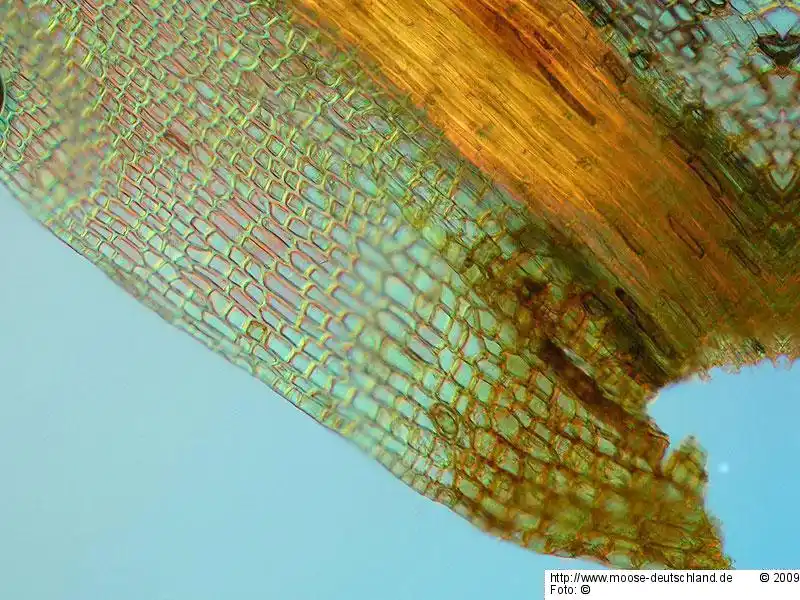

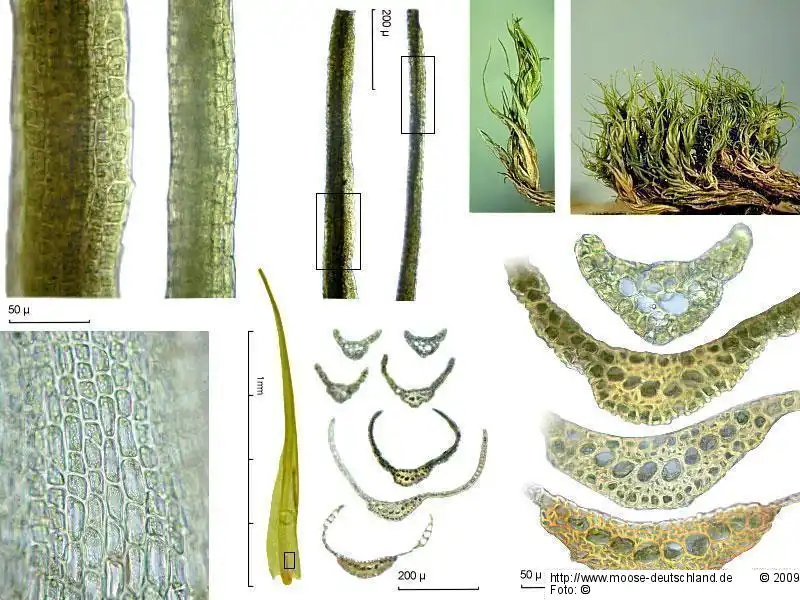

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Dicranum aciculare Hedw.

- → Dicranum affine Funck

- → Dicranum albicans Bruch & Schimp.

- → Dicranum ambiguum Hedw.

- → Dicranum asperulum Mitt.

- → Dicranum bergeri Blandow

- → Dicranum blyttii Bruch & Schimp.

- → Dicranum bonjeanii De Not.

- → Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb.

- → Dicranum bruntonii Sm.

- → Dicranum cerviculatum Hedw.

- → Dicranum congestum Brid.

- → Dicranum congestum var. flexicaule (Brid.) Bruch & Schimp.

- → Dicranum crispum Hedw.

- → Dicranum denudatum Brid.

- → Dicranum dispersum Engelmark

- → Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr.

- → Dicranum elongatum var. sendtneri (Limpr.) Mönk.

- → Dicranum enerve Thed.

- → Dicranum falcatum Hedw.

- → Dicranum flagellare Hedw.

- → Dicranum flexicaule Brid.

- → Dicranum flexuosum Hedw.

- → Dicranum fragile Brid.

- → Dicranum fulvum Hook.

- → Dicranum fuscescens Sm.

- → Dicranum fuscescens var. congestum (Brid.) Kindb.

- → Dicranum fuscescens var. flexicaule (Brid.) Wilson

- → Dicranum glaucum Hedw.

- → Dicranum gracile Mitt.

- → Dicranum gracilescens F.Weber & D.Mohr

- → Dicranum heteromallum Hedw.

- → Dicranum introflexum Hedw.

- → Dicranum juniperoideum Brid.

- → Dicranum latifolium Hedw.

- → Dicranum longifolium Ehrh. ex Hedw.

- → Dicranum longifolium var. sauteri (Bruch & Schimp.) Velen.

- → Dicranum majus Sm.

- → Dicranum montanum Hedw.

- → Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp.

- → Dicranum muehlenbeckii var. brevifolium Lindb.

- → Dicranum muehlenbeckii var. cirrhatum (Schimp.) Lindb.

- → Dicranum muehlenbeckii var. neglectum (De Not.) Pfeff.

- → Dicranum muehlenbeckii var. spadiceum (J.E.Zetterst.) Podp.

- → Dicranum neglectum Jur. ex De Not.

- → Dicranum ovale Hedw.

- → Dicranum palustre Bruch & Schimp.

- → Dicranum pellucidum Hedw.

- → Dicranum polyphyllum Sw.

- → Dicranum polysetum Sw.

- → Dicranum purpureum Hedw.

- → Dicranum pyriformis Schultz

- → Dicranum rugosum Hoffm. ex Brid.

- → Dicranum sauteri Bruch & Schimp.

- → Dicranum saxatile Lag.

- → Dicranum saxicola F.Weber & D.Mohr

- → Dicranum schisti Lindb.

- → Dicranum schraderi Wahlenb.

- → Dicranum schreberianum Hedw.

- → Dicranum schreberi var. grevilleanum Brid.

- → Dicranum scoparium Hedw.

- → Dicranum sendtneri Limpr.

- → Dicranum spadiceum J.E.Zetterst.

- → Dicranum spurium Hedw.

- → Dicranum starkei F.Weber & D.Mohr

- → Dicranum strictum Schleich. ex D.Mohr

- → Dicranum subulatum Hedw.

- → Dicranum tauricum Sapjegin

- → Dicranum undulatum Ehrh. ex F.Weber & D.Mohr

- → Dicranum undulatum Schrad. ex Brid.

- → Dicranum undulatum Turner

- → Dicranum varium Hedw.

- → Dicranum virens Hedw.

- → Dicranum viridulum Sw. ex. anon.