Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.

Bryol. Eur. 1: 197. 1849

Deutscher Name: Dickstieliges Spaltzahnmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Fissidentaceae > Fissidentales > Fissidentaceae > Fissidens

Synonyme: Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M.Fleisch.) Brugg.-Nann., Fissidens crassipes var. mildeanus (Schimp.) Mönk., Fissidens crassipes var. philibertii Besch., Fissidens crassipes var. rufipes Schimp., Fissidens crassipes var. submarginatus M.Fleisch. & Warnst., Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. crassipes, Fissidens mildeanus Schimp., Fissidens warnstorfii M.Fleisch.

In unserer Datenbank gibt es 93 Datensätze .

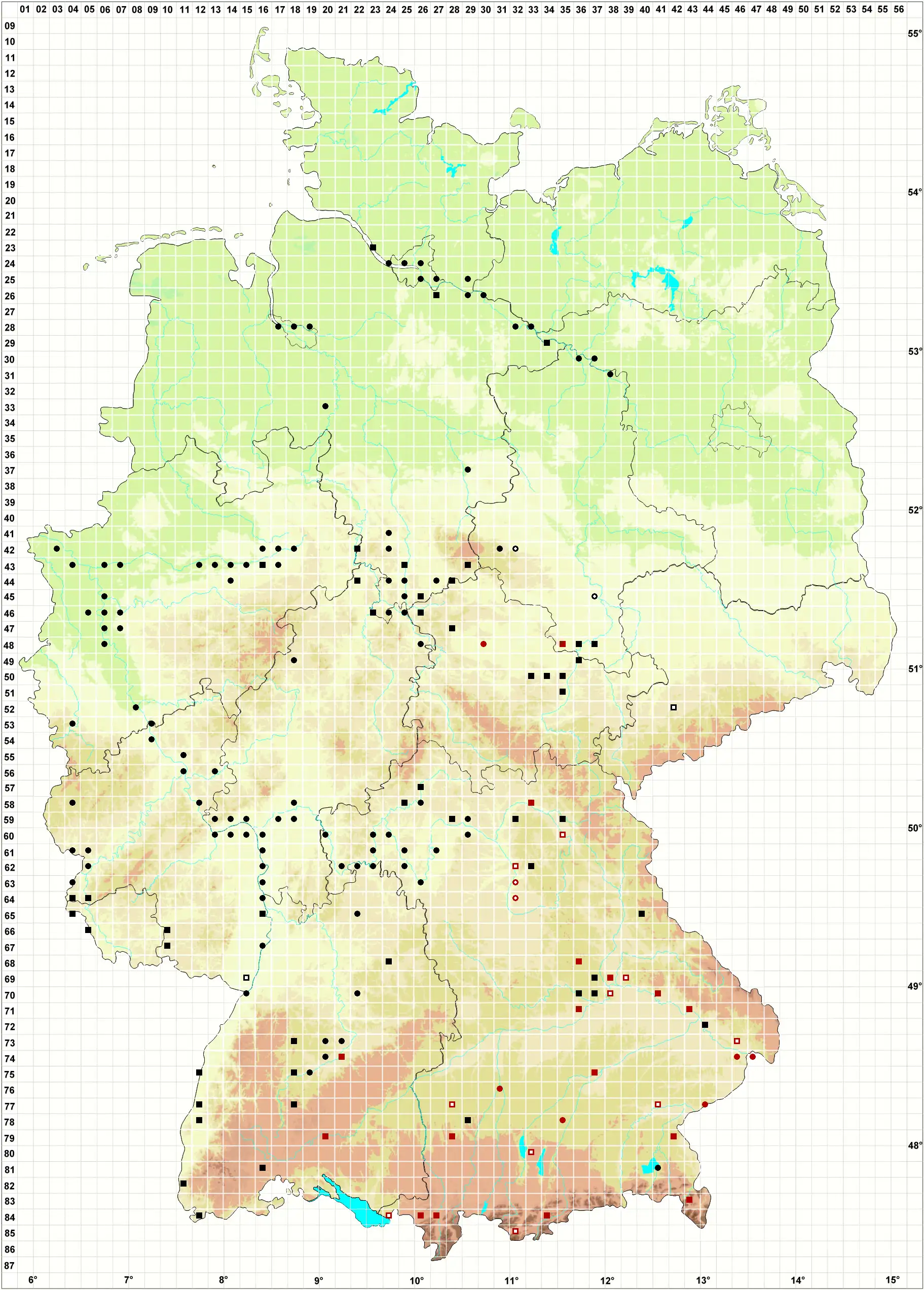

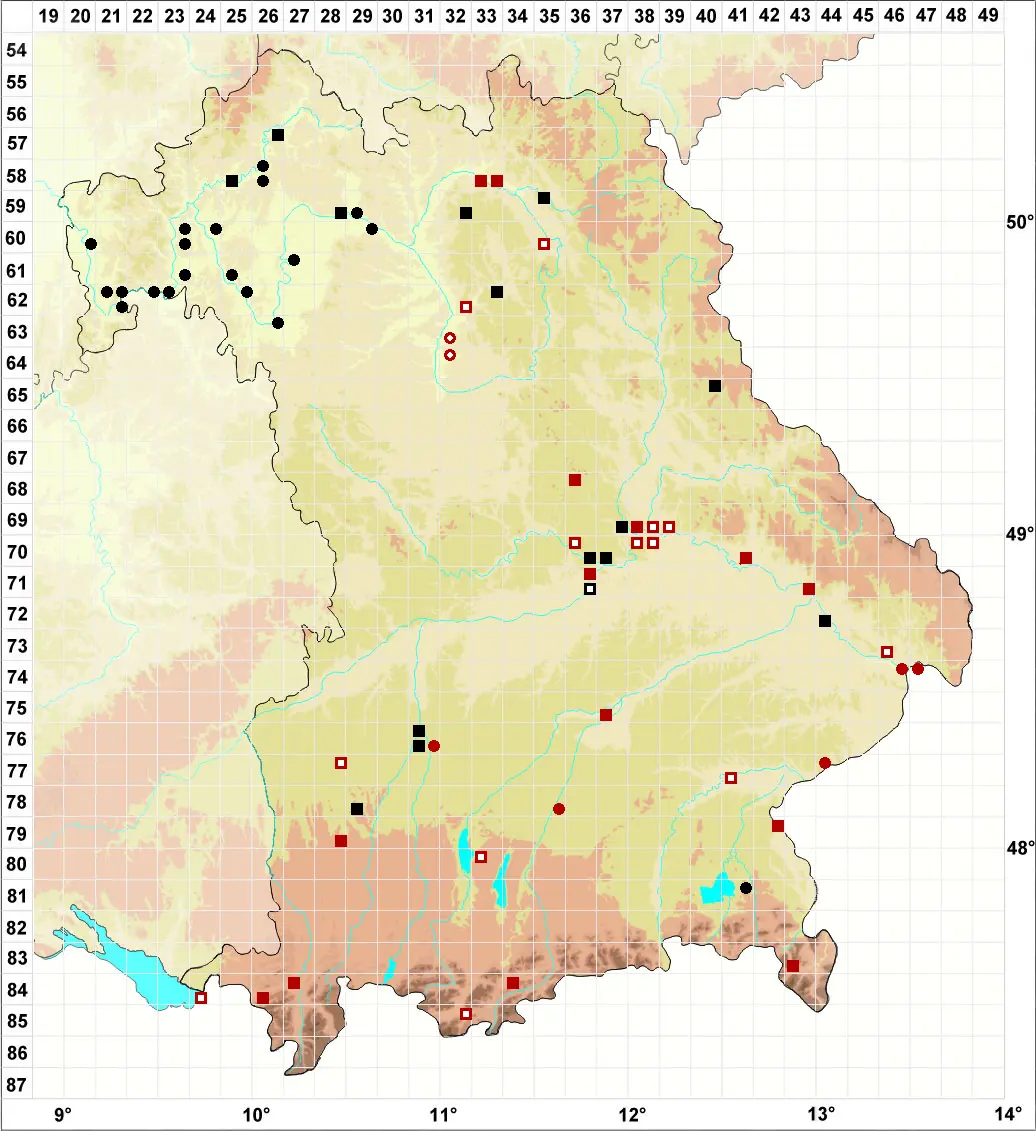

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): 3 / Alpen: D / kontinental: 3

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Fissidens adianthoides Hedw.

- → Fissidens alpestris (Lindb.) J.J.Amann

- → Fissidens arnoldii R.Ruthe

- → Fissidens bambergeri Schimp. ex Milde

- → Fissidens bloxamii Wilson

- → Fissidens bryoides Hedw.

- → Fissidens bryoides Hedw. var. bryoides

- → Fissidens bryoides subsp. incurvus (Röhl.) Bertsch

- → Fissidens bryoides subsp. viridulus (Sw.) Kindb.

- → Fissidens bryoides var. gymnandrus (Büse) R.Ruthe

- → Fissidens bryoides var. hedwigii Limpr.

- → Fissidens bryoides var. inconstans (Schimp.) R.Ruthe

- → Fissidens bryoides var. intermedius R.Ruthe

- → Fissidens bryoides var. rivularis Spruce

- → Fissidens bryoides var. viridulus (Sw. ex anon.) Broth.

- → Fissidens celticus Paton

- → Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M.Fleisch.) Brugg.-Nann.

- → Fissidens crassipes var. mildeanus (Schimp.) Mönk.

- → Fissidens crassipes var. philibertii Besch.

- → Fissidens crassipes var. rufipes Schimp.

- → Fissidens crassipes var. submarginatus M.Fleisch. & Warnst.

- → Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. crassipes

- → Fissidens cristatus Wilson ex Mitt.

- → Fissidens decipiens De Not.

- → Fissidens decumbens R.Ruthe

- → Fissidens dubius P.Beauv.

- → Fissidens exiguus auct. eur. partim (1)

- → Fissidens exiguus auct. eur. partim (2)

- → Fissidens exiguus Sull.

- → Fissidens exilis Hedw.

- → Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud.

- → Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm

- → Fissidens grandifrons Brid.

- → Fissidens gymnandrus Büse

- → Fissidens haraldii (Lindb.) Limpr.

- → Fissidens hydrophilus A.Jaeger

- → Fissidens impar Mitt.

- → Fissidens inconstans Schimp.

- → Fissidens incurvus Starke ex Röhl.

- → Fissidens incurvus var. tamarindifolius (Turner) Braithw.

- → Fissidens intralimbatus R.Ruthe

- → Fissidens julianus (Lam. & DC.) Schimp.

- → Fissidens limbatus var. bambergeri (Milde) Düll

- → Fissidens marginatulus Meln.

- → Fissidens mildeanus Schimp.

- → Fissidens minutulus auct.

- → Fissidens monguillonii Thér.

- → Fissidens obtusifolius auct. germ. non Wilson

- → Fissidens osmundoides Hedw.

- → Fissidens pallidicaulis Mitt.

- → Fissidens polycarpus Hedw.

- → Fissidens pulvinatus Timm ex Hedw.

- → Fissidens pulvinatus var. africanus Hedw.

- → Fissidens pusillus var. minutulus (Sull.) Husn.

- → Fissidens pusillus (Wilson) Milde

- → Fissidens pyrenaicus Spruce

- → Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.

- → Fissidens rivularis var. monguillonii (Thér.) Podp.

- → Fissidens rufulus Bruch & Schimp.

- → Fissidens rupestris Wilson

- → Fissidens sardous De Not.

- → Fissidens sciuroides Hedw.

- → Fissidens strumifer Hedw.

- → Fissidens subimmarginatus H.Philib.

- → Fissidens tamarindifolius (Turner) Brid.

- → Fissidens taxifolius Hedw.

- → Fissidens taxifolius Hedw. subsp. taxifolius

- → Fissidens velenovskyi Podp.

- → Fissidens ventricosus Lesq.

- → Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.

- → Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. var. viridulus

- → Fissidens viridulus var. bambergeri (Milde) Waldh.

- → Fissidens viridulus var. haraldii (Lindb.) C.E.O.Jensen

- → Fissidens viridulus var. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh.

- → Fissidens viridulus var. intralimbatulus (R.Ruthe) Düll

- → Fissidens viridulus var. pusillus Wilson

- → Fissidens viridulus var. tenuifolius (Boulay) A.J.E.Sm.

- → Fissidens warnstorfii M.Fleisch.