Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

Beih. Bot. Centralbl. 13: 400. 1903

Deutscher Name: Krallenblatt-Sichelmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Amblystegiaceae > Drepanocladus

Synonyme: Amblystegium kneiffii Schimp., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus, Drepanocladus aduncus var. eu-aduncus Mönk., Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Mönk., Drepanocladus aduncus var. polycarpus (Voit) G.Roth, Drepanocladus aduncus var. pungens (Milde) Riehm., Drepanocladus kneiffii (Schimp.) Warnst., Drepanocladus polycarpon (Bland. ex Voit) Warnst., Drepanocladus simplicissimus Warnst., Drepanocladus stagnatus Zarnowiec, Hypnum aduncum Hedw., Hypnum kneiffii var. pungens H.Müll. ex Milde, Hypnum polycarpon Blandow ex Voit

In unserer Datenbank gibt es 535 Datensätze .

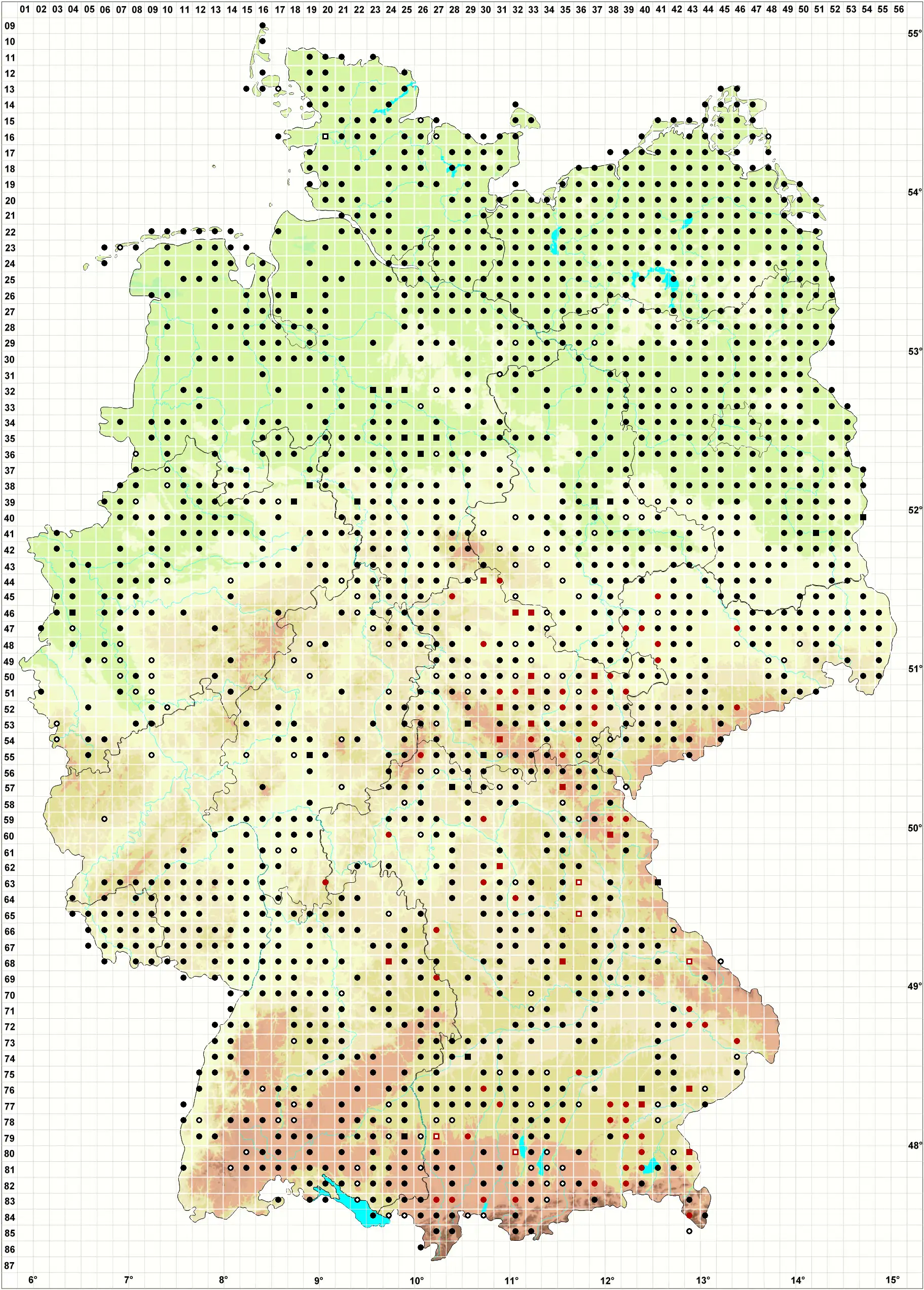

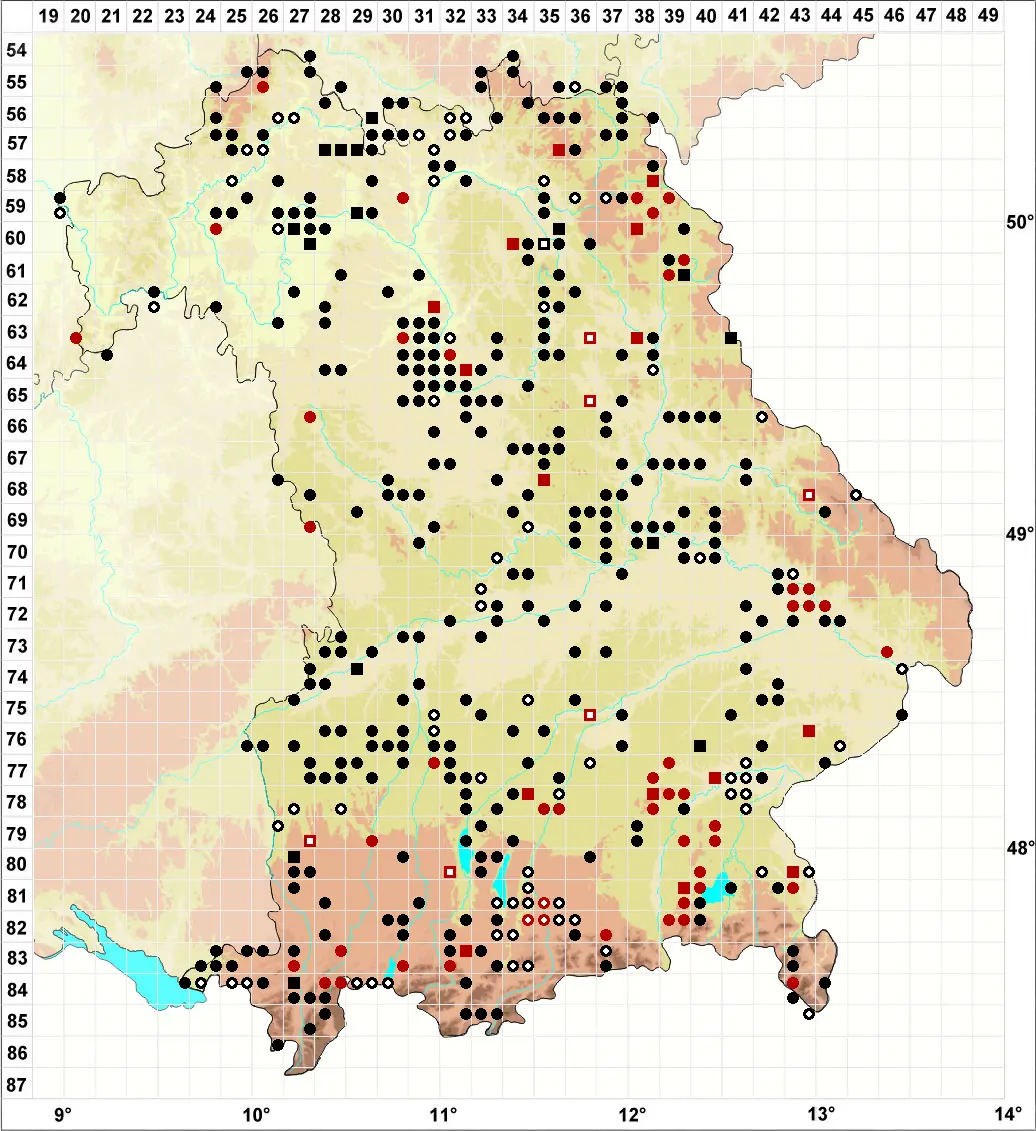

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Drepanocladus aduncus f. capillifolia Mönk.

- → Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus

- → Drepanocladus aduncus var. eu-aduncus Mönk.

- → Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Mönk.

- → Drepanocladus aduncus var. polycarpus (Voit) G.Roth

- → Drepanocladus aduncus var. pungens (Milde) Riehm.

- → Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst.

- → Drepanocladus cossonii (Schimp.) Loeske

- → Drepanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.

- → Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.

- → Drepanocladus fluitans var. eu-fluitans Mönk.

- → Drepanocladus fluitans var. falcatus (C.E.O.Jensen) G.Roth

- → Drepanocladus fluitans var. uncatus H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson

- → Drepanocladus furcatus G.Roth & Bock

- → Drepanocladus h-schulzei (Limpr.) Loeske

- → Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.

- → Drepanocladus kneiffii (Schimp.) Warnst.

- → Drepanocladus lapponicus (Norrl.) Smirnova

- → Drepanocladus longifolius (Mitt.) Paris

- → Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.

- → Drepanocladus orthophyllus (Milde) Warnst.

- → Drepanocladus polycarpon (Bland. ex Voit) Warnst.

- → Drepanocladus polycarpus var. capillifolius Loeske

- → Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs

- → Drepanocladus procerus (Renauld & Arnell) Warnst.

- → Drepanocladus pseudorufescens Warnst.

- → Drepanocladus pseudostramineus (Müll.Hal.) G.Roth

- → Drepanocladus purpurascens (Schimp.) Loeske

- → Drepanocladus revolvens (Sw. ex anon.) Warnst.

- → Drepanocladus revolvens var. intermedius (Lindb.) R. Wilson

- → Drepanocladus schulzei G.Roth

- → Drepanocladus sendtneri agg.

- → Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.

- → Drepanocladus simplicissimus Warnst.

- → Drepanocladus sordidus (Müll.Hal.) Hedenäs

- → Drepanocladus stagnatus Zarnowiec

- → Drepanocladus tenuinervis T.J.Kop.

- → Drepanocladus trifarius (F.Weber & D.Mohr) Broth. ex Paris

- → Drepanocladus turgescens (T.Jensen) Broth.

- → Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.

- → Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

- → Drepanocladus wilsonii (Schimp.) Loeske