Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.

Beih. Bot. Centralbl. 14: 401. 1903

Deutscher Name: Bärlapp-Scheinschönmoos, Bärlapp-Sichelmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Amblystegiaceae

Synonyme: Hypnum lycopodioides Brid., Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs, Scorpidium lycopodioides (Brid.) H.K.G.Paul

In unserer Datenbank gibt es 73 Datensätze .

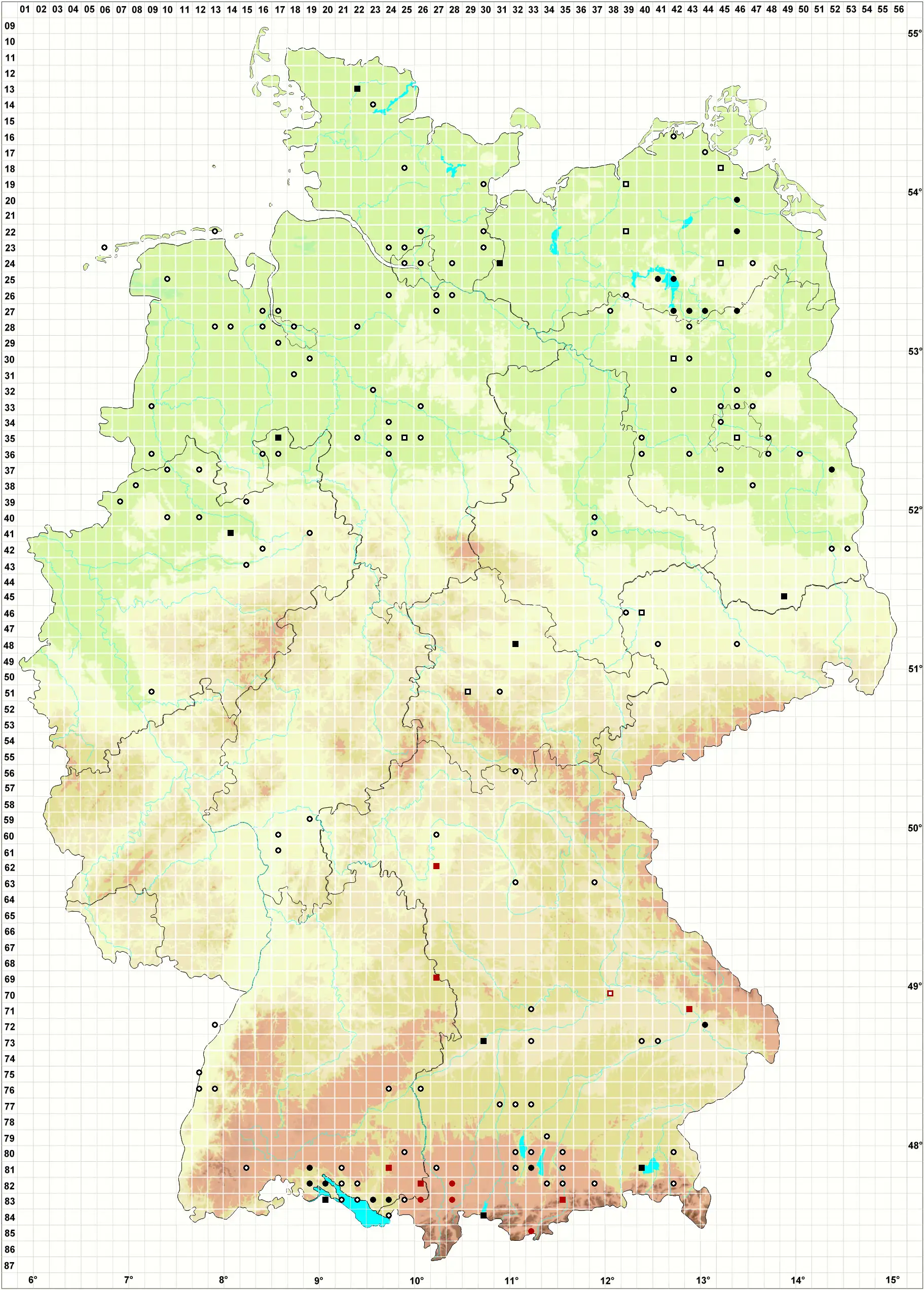

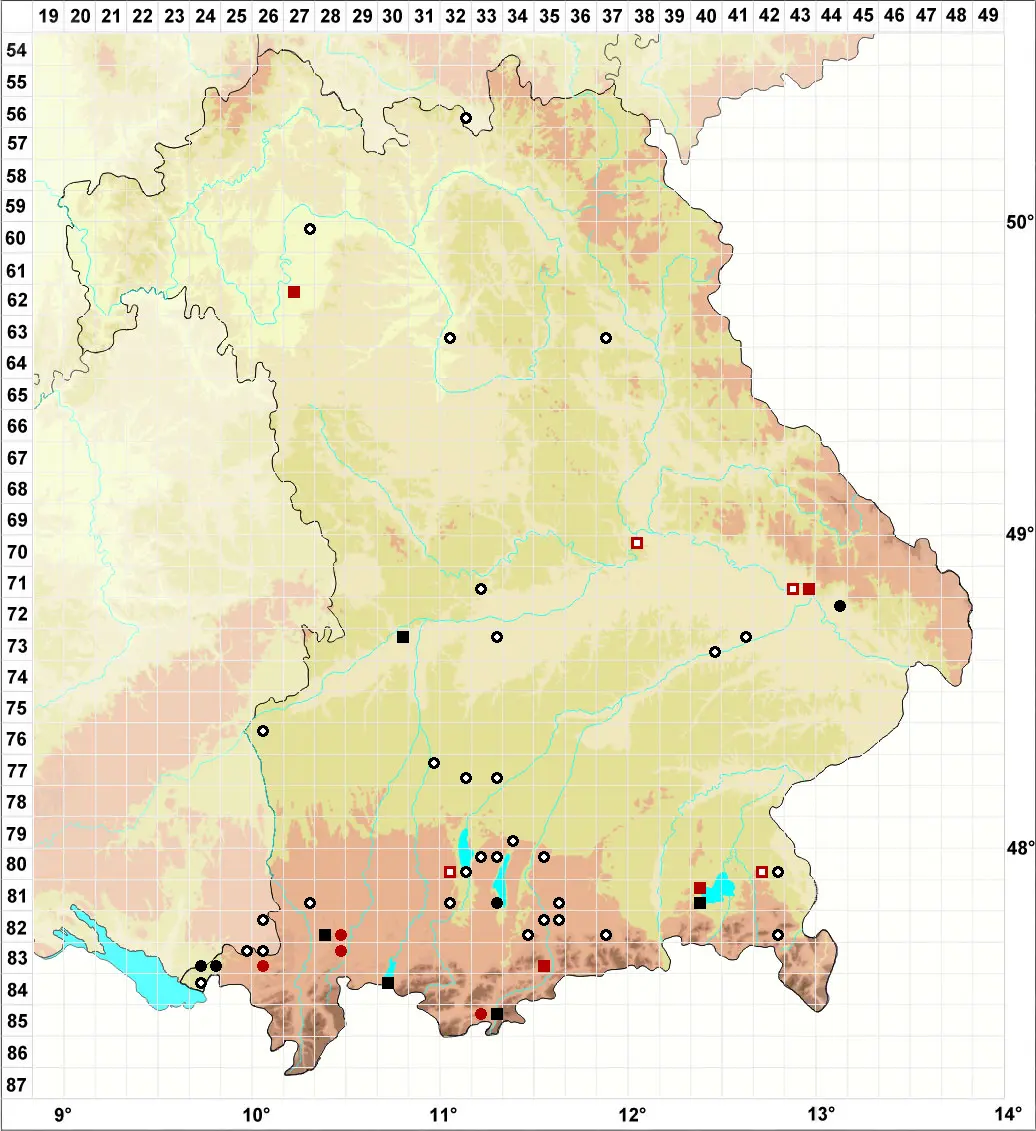

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): 1

- Bayern (2019): 1 / Alpen: 1 / kontinental: 1

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Drepanocladus aduncus f. capillifolia Mönk.

- → Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

- → Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus

- → Drepanocladus aduncus var. eu-aduncus Mönk.

- → Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Mönk.

- → Drepanocladus aduncus var. polycarpus (Voit) G.Roth

- → Drepanocladus aduncus var. pungens (Milde) Riehm.

- → Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst.

- → Drepanocladus cossonii (Schimp.) Loeske

- → Drepanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.

- → Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.

- → Drepanocladus fluitans var. eu-fluitans Mönk.

- → Drepanocladus fluitans var. falcatus (C.E.O.Jensen) G.Roth

- → Drepanocladus fluitans var. uncatus H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson

- → Drepanocladus furcatus G.Roth & Bock

- → Drepanocladus h-schulzei (Limpr.) Loeske

- → Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.

- → Drepanocladus kneiffii (Schimp.) Warnst.

- → Drepanocladus lapponicus (Norrl.) Smirnova

- → Drepanocladus longifolius (Mitt.) Paris

- → Drepanocladus orthophyllus (Milde) Warnst.

- → Drepanocladus polycarpon (Bland. ex Voit) Warnst.

- → Drepanocladus polycarpus var. capillifolius Loeske

- → Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs

- → Drepanocladus procerus (Renauld & Arnell) Warnst.

- → Drepanocladus pseudorufescens Warnst.

- → Drepanocladus pseudostramineus (Müll.Hal.) G.Roth

- → Drepanocladus purpurascens (Schimp.) Loeske

- → Drepanocladus revolvens (Sw. ex anon.) Warnst.

- → Drepanocladus revolvens var. intermedius (Lindb.) R. Wilson

- → Drepanocladus schulzei G.Roth

- → Drepanocladus sendtneri agg.

- → Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.

- → Drepanocladus simplicissimus Warnst.

- → Drepanocladus sordidus (Müll.Hal.) Hedenäs

- → Drepanocladus stagnatus Zarnowiec

- → Drepanocladus tenuinervis T.J.Kop.

- → Drepanocladus trifarius (F.Weber & D.Mohr) Broth. ex Paris

- → Drepanocladus turgescens (T.Jensen) Broth.

- → Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.

- → Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

- → Drepanocladus wilsonii (Schimp.) Loeske