Hypnum cupressiforme Hedw.

Sammelkarte aus den Arten:

- Hypnum cupressiforme Hedw.

- Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme

- Hypnum cupressiforme var. heseleri (Ando & Higuchi) M.O.Hill

- Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.

- Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.

- Hypnum cupressiforme var. subjulaceum Molendo

Sp. Musc. Frond.: 291. 1801

Deutscher Name: Zypressen-Schlafmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Hypnaceae > Hypnum

Synonyme: Hypnum cupressiforme f. filiformis Krahmer, Hypnum cupressiforme var. brevisetum Schimp., Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid., Hypnum cupressiforme var. uncinatum Boulay

In unserer Datenbank gibt es 4477 Datensätze .

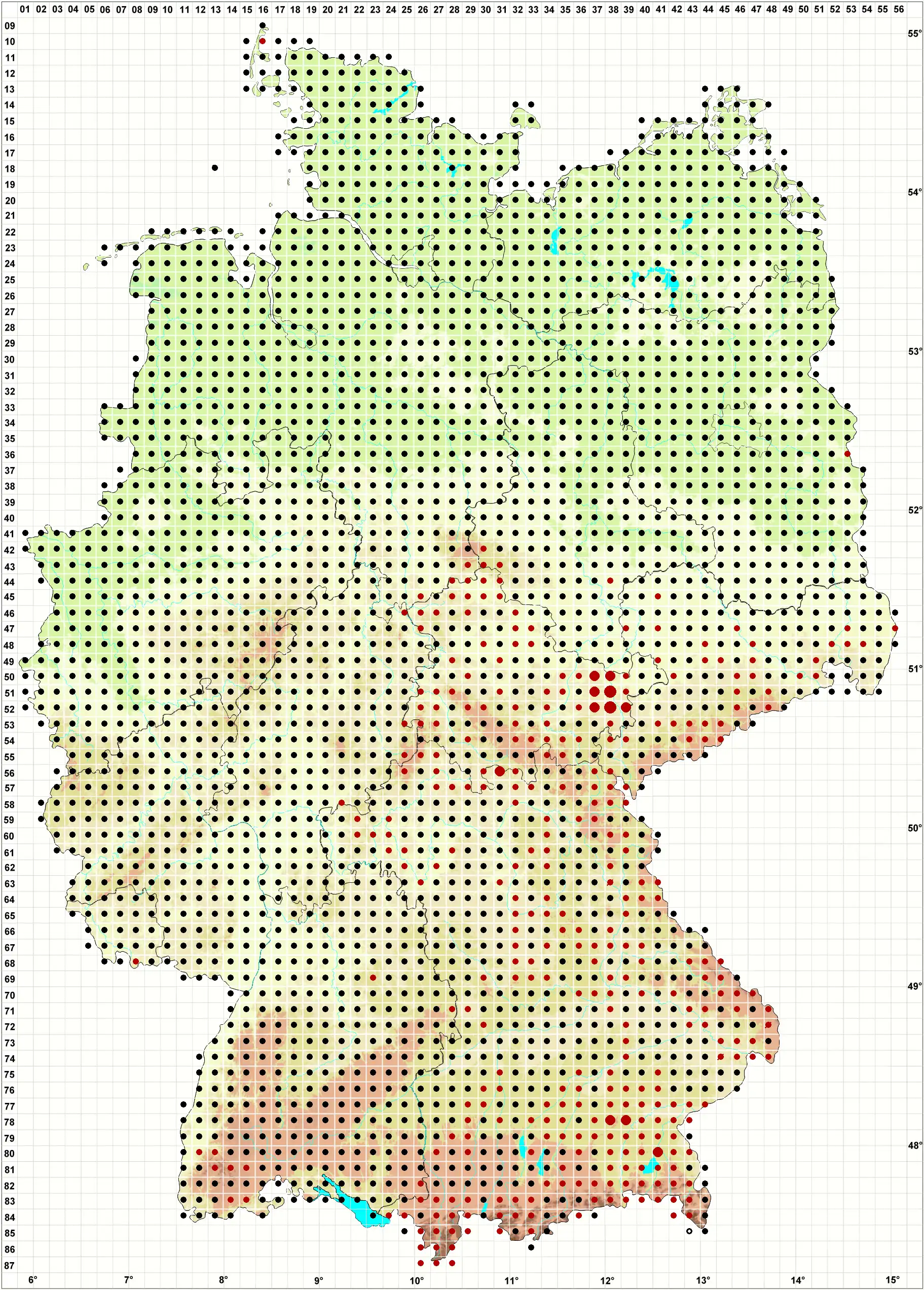

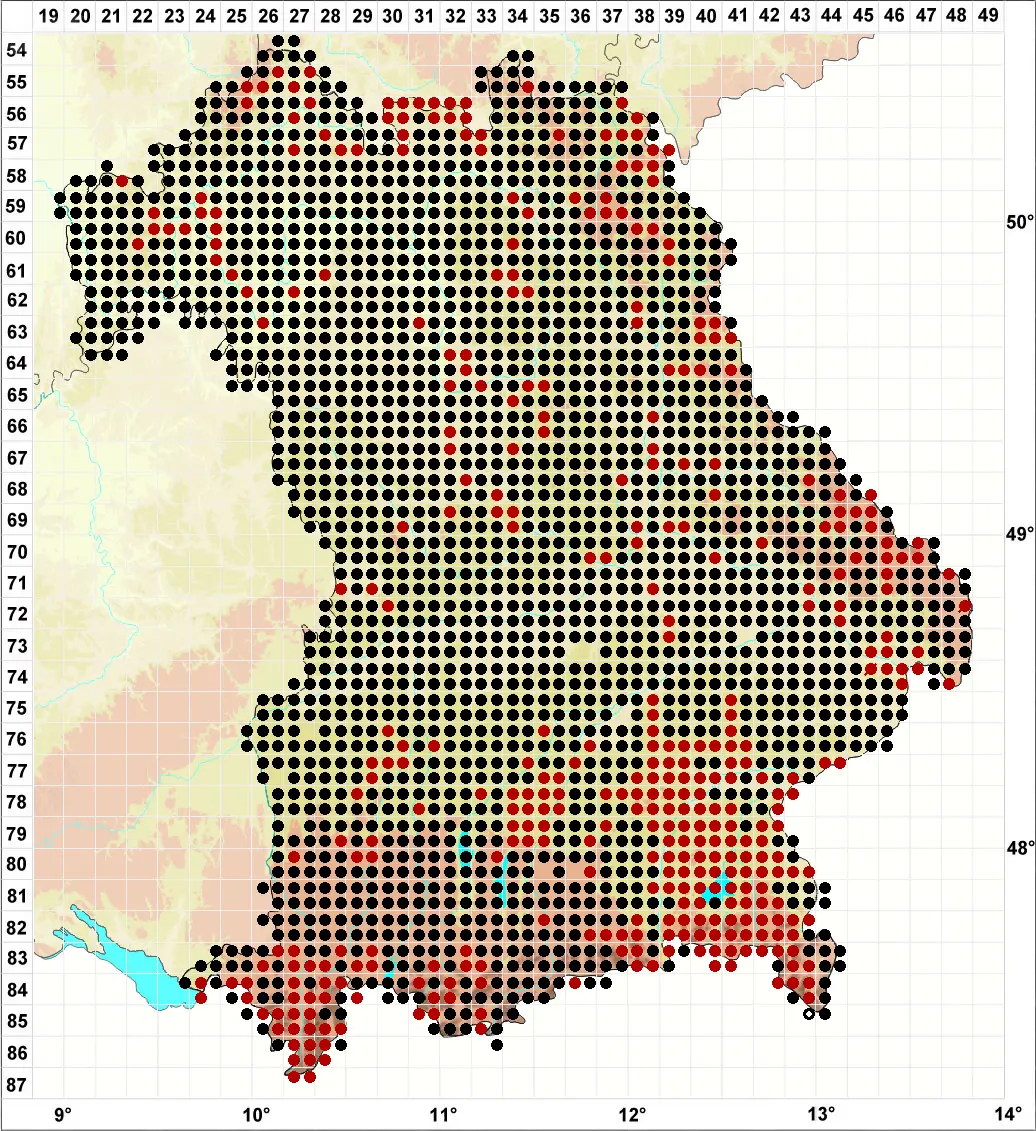

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Verwandte Arten

- → Hypnum abietinum L. ex Hedw.

- → Hypnum aduncum Hedw.

- → Hypnum aemulans Breidl.

- → Hypnum affine Hook. ex Kunth

- → Hypnum albicans Neck. ex Hedw.

- → Hypnum alopecuroides Lam. ex Dubois

- → Hypnum alopecurum L. ex Hedw.

- → Hypnum alpestre Sw. ex Hedw.

- → Hypnum andoi A.J.E.Sm.

- → Hypnum arcticum Sommerf.

- → Hypnum arcuatum Lindb.

- → Hypnum armoricum Brid.

- → Hypnum balearicum Dixon

- → Hypnum bambergeri Schimp.

- → Hypnum blandowii F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum breidleri Jur.

- → Hypnum bridelianum H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson

- → Hypnum callichroum Brid.

- → Hypnum calvescens Wilson

- → Hypnum capillifolium Warnst.

- → Hypnum cavifolium Brid.

- → Hypnum cespitans Müll.Hal.

- → Hypnum chryseon Schwägr.

- → Hypnum chrysophyllum Brid.

- → Hypnum circinatum Brid.

- → Hypnum cirrosum Schwägr.

- → Hypnum commutatum Hedw.

- → Hypnum commutatum var. fluctuans Schimp.

- → Hypnum commutatum var. sulcatum Lindb.

- → Hypnum compactum Müll.Hal.

- → Hypnum concinnum De Not.

- → Hypnum confertum Dicks.

- → Hypnum confervoides Brid.

- → Hypnum cordifolium Hedw.

- → Hypnum cossonii Schimp.

- → Hypnum crassinervium Taylor

- → Hypnum crista-castrensis L. ex Hedw.

- → Hypnum cupressiforme f. filiformis Krahmer

- → Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme

- → Hypnum cupressiforme subsp. imponens (Hedw.) Boulay

- → Hypnum cupressiforme subsp. lacunosum (Brid.) Bertsch

- → Hypnum cupressiforme subsp. resupinatum (Taylor) Hartm.

- → Hypnum cupressiforme var. brevisetum Schimp.

- → Hypnum cupressiforme var. crispatissimum Brid.

- → Hypnum cupressiforme var. cupressiforme

- → Hypnum cupressiforme var. elatum Schimp.

- → Hypnum cupressiforme var. ericetorum Schimp.

- → Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid.

- → Hypnum cupressiforme var. heseleri (Ando & Higuchi) M.O.Hill

- → Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.

- → Hypnum cupressiforme var. mammillatum Brid.

- → Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.

- → Hypnum cupressiforme var. subjulaceum Molendo

- → Hypnum cupressiforme var. tectorum Brid.

- → Hypnum cupressiforme var. uncinatum Boulay

- → Hypnum curvicaule Jur.

- → Hypnum curvisetum Brid.

- → Hypnum cuspidatum Hedw.

- → Hypnum delicatulum Hedw.

- → Hypnum demissum Wilson

- → Hypnum denticulatum L. ex Hedw.

- → Hypnum denticulatum var. succulentum Wilson

- → Hypnum dilatatum Wilson ex Schimp.

- → Hypnum dimorphum Brid.

- → Hypnum dolomiticum Milde

- → Hypnum elegans Hook.

- → Hypnum ericetorum (Schimp.) Loeske

- → Hypnum exannulatum Schimp.

- → Hypnum falcatum Brid.

- → Hypnum fallax Brid.

- → Hypnum fastigiatum Brid.

- → Hypnum fastigiatum var. mitodes (I.Hagen) I.Hagen

- → Hypnum fertile Sendtn.

- → Hypnum filicinum L. ex Hedw.

- → Hypnum flagellare Dicks. ex With.

- → Hypnum flotowianum Sendtn.

- → Hypnum fluitans L. ex Hedw.

- → Hypnum fluviatile Sw. ex Hedw.

- → Hypnum gerwigii Müll.Hal.

- → Hypnum giganteum Schimp.

- → Hypnum glareosum Bruch ex Spruce

- → Hypnum haldanianum Grev.

- → Hypnum halleri Hedw.

- → Hypnum hamulosum Schimp.

- → Hypnum heseleri Ando & Higuchi

- → Hypnum heufleri Jur.

- → Hypnum hians Hedw.

- → Hypnum hispidulum var. sommerfeltii auct. eur. non (Myrin) Dixon

- → Hypnum humile P.Beauv.

- → Hypnum hygrophilum Jur.

- → Hypnum imponens Hedw.

- → Hypnum incurvatum Schrad. ex Brid.

- → Hypnum irrigatum J.E.Zetterst.

- → Hypnum jacquini Garov.

- → Hypnum jungermannoides Brid.

- → Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke

- → Hypnum kneiffii var. pungens H.Müll. ex Milde

- → Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid.

- → Hypnum laetum Brid.

- → Hypnum lindbergii Mitt.

- → Hypnum lorentzianum Molendo ex Lorentz

- → Hypnum loreum Hedw.

- → Hypnum lucens L. ex Hedw.

- → Hypnum luridum Hedw.

- → Hypnum luteolum Müll.Hal.

- → Hypnum lutescens Hedw.

- → Hypnum lycopodioides Brid.

- → Hypnum lycopodioides var. lapponicum Norrl.

- → Hypnum mammillatum (Brid.) Loeske

- → Hypnum megapolitanum Blandow ex F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum micans Wilson

- → Hypnum mildeanum Schimp.

- → Hypnum minutulum Hedw.

- → Hypnum mitodesI.Hagen

- → Hypnum molendoanum Schimp.

- → Hypnum molluscum Hedw.

- → Hypnum murale Neck. ex Hedw.

- → Hypnum mutabile Brid.

- → Hypnum nitens Schreb. ex Hedw.

- → Hypnum nitidulum Wahlenb.

- → Hypnum ochraceum Turner ex Wilson

- → Hypnum oedipodium Mitt.

- → Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv.

- → Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. var. pallescens

- → Hypnum pallescens var. reptile (Michx.) Husn.

- → Hypnum palustre Huds. ex Brid.

- → Hypnum patientiae Lindb. ex Milde

- → Hypnum petraeum Boulay

- → Hypnum piliferum Hedw.

- → Hypnum plicatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum plumosum Hedw.

- → Hypnum polycarpon Blandow ex Voit

- → Hypnum populeum Hedw.

- → Hypnum praecox Hedw.

- → Hypnum praelongum Hedw.

- → Hypnum praelongum var. rigidum Boulay

- → Hypnum pratense W.D.J. Koch ex Spruce

- → Hypnum procerrimum Molendo

- → Hypnum protensum Brid.

- → Hypnum pseudostramineum Müll.Hal.

- → Hypnum pulchellum Hedw.

- → Hypnum pumilum Wilson

- → Hypnum purpurascens (Schimp.) Limpr.

- → Hypnum purum L. ex Hedw.

- → Hypnum pyrenaicum Spruce

- → Hypnum radicale P.Beauv.

- → Hypnum radicosum Mitt.

- → Hypnum ravaudii Boulay

- → Hypnum ravaudii subsp. fastigiatum (Hampe) Wijk & Margad.

- → Hypnum recognitum Hedw.

- → Hypnum recurvatum (Lindb. & S.W.Arnell) Kindb.

- → Hypnum reflexum Starke

- → Hypnum renauldii Kindb.

- → Hypnum reptile Michx.

- → Hypnum resupinatum Taylor

- → Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb.

- → Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. var. revolutum

- → Hypnum revolutum var. dolomiticum (Milde) Mönk.

- → Hypnum revolvens Sw. ex anon.

- → Hypnum richardsonii (Mitt.) Lesq. & James

- → Hypnum riparioides Hedw.

- → Hypnum riparium L. ex Hedw.

- → Hypnum rivulare Sw.

- → Hypnum rotundifolium Scop. ex Brid.

- → Hypnum rufescens Dicks. ex Brid.

- → Hypnum rugelii Müll.Hal.

- → Hypnum rugosum Ehrh. ex Hedw.

- → Hypnum rusciforme Weiss ex Brid.

- → Hypnum rutabulum L. ex Hedw.

- → Hypnum rutabulum var. brevirostre Brid.

- → Hypnum rutabulum var. campestre Müll.Hal.

- → Hypnum salebrosum Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum salebrosum var. capillaceum F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum salebrosum var. turgidum Hartm.

- → Hypnum sarmentosum Wahlenb.

- → Hypnum sauteri Schimp.

- → Hypnum schleicheri R.Hedw.

- → Hypnum schreberi Willd. ex Brid.

- → Hypnum scorpioides L. ex Hedw.

- → Hypnum sendtneri Schimp. ex H.Müll.

- → Hypnum serpens L. ex Hedw.

- → Hypnum speciosum Brid.

- → Hypnum splendens Hedw.

- → Hypnum squarrosulum Voit

- → Hypnum squarrosum L. ex Hedw.

- → Hypnum starkei Brid.

- → Hypnum stellatum Schreb. ex Hedw.

- → Hypnum stokesii Turner

- → Hypnum stramineum Dicks. ex Brid.

- → Hypnum striatulum Spruce

- → Hypnum striatum Schreb. ex Hedw.

- → Hypnum subsphaericarpon Schleich. ex Brid.

- → Hypnum tamariscinum Hedw.

- → Hypnum tectorum Funck ex Brid.

- → Hypnum teesdalei Sm.

- → Hypnum tenax Hedw.

- → Hypnum tenellum Dicks.

- → Hypnum teneriffae Mont.

- → Hypnum tenuicaule Spruce

- → Hypnum tenuinerve Lindb.

- → Hypnum tommasinii Sendtn. ex Boulay

- → Hypnum touretti Brid.

- → Hypnum trifarium F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum triquetrum L. ex Hedw.

- → Hypnum turgescens T.Jensen

- → Hypnum umbratum Ehrh. ex Hedw.

- → Hypnum uncinatum Hedw.

- → Hypnum undulatum L. ex Hedw.

- → Hypnum vallis-clausae var. atrovirens Brid.

- → Hypnum vaucheri Lesq.

- → Hypnum velutinum L. ex Hedw.

- → Hypnum wahlenbergii F.Weber & D.Mohr

- → Hypnum wissgrillii Garov.