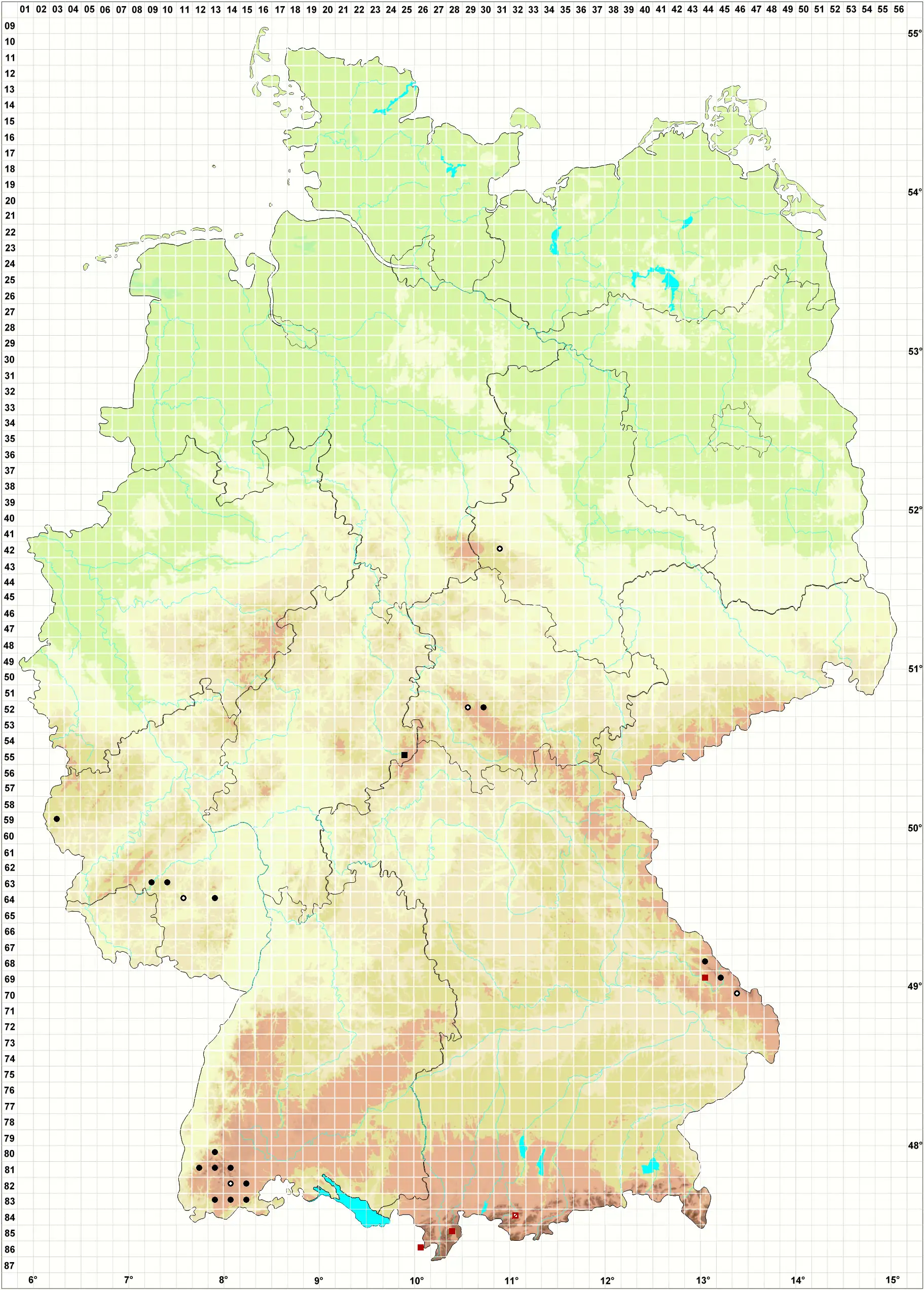

In unserer Datenbank gibt es 16 Datensätze .

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): 2

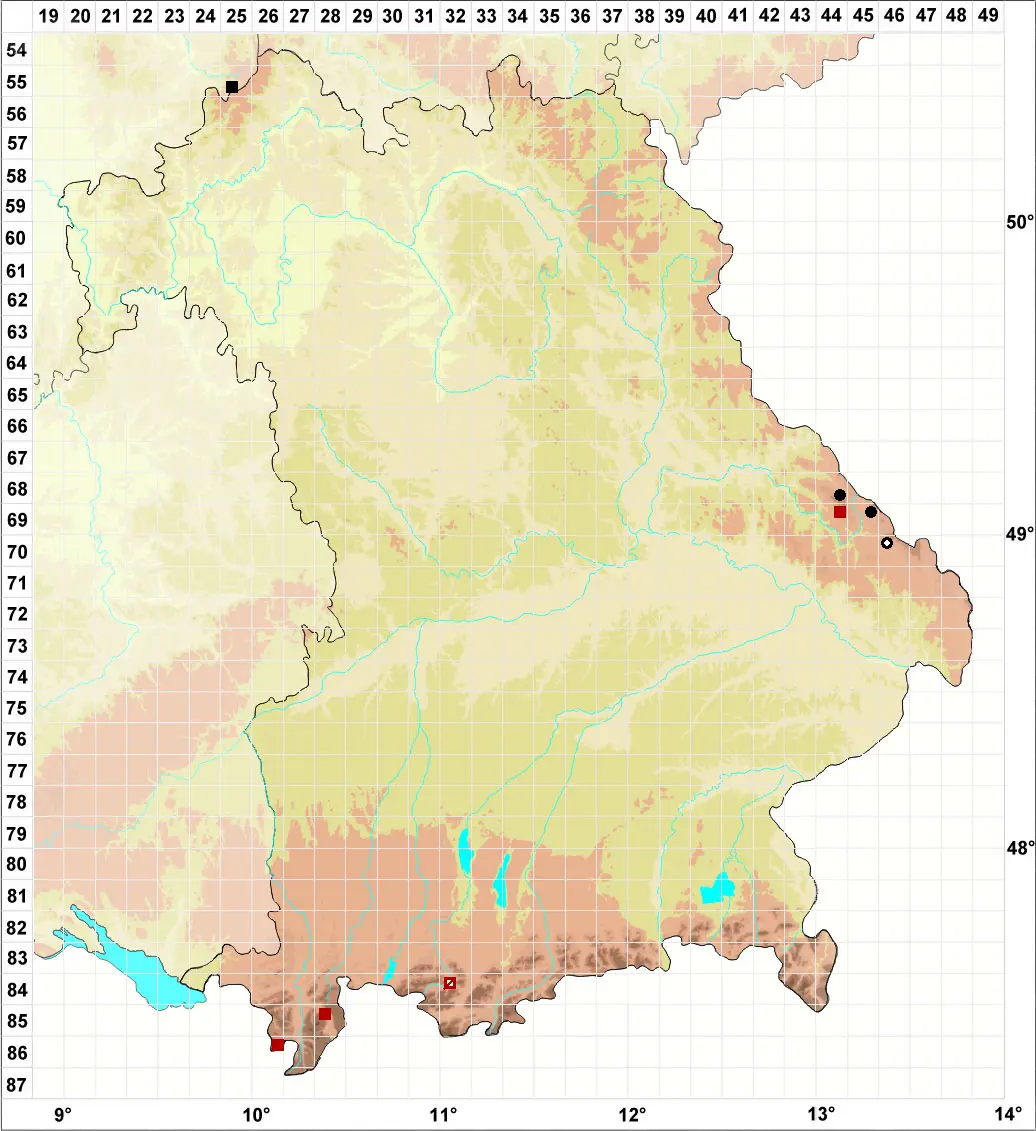

- Bayern (2019): R / Alpen: * / kontinental: R

[ x ]

alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

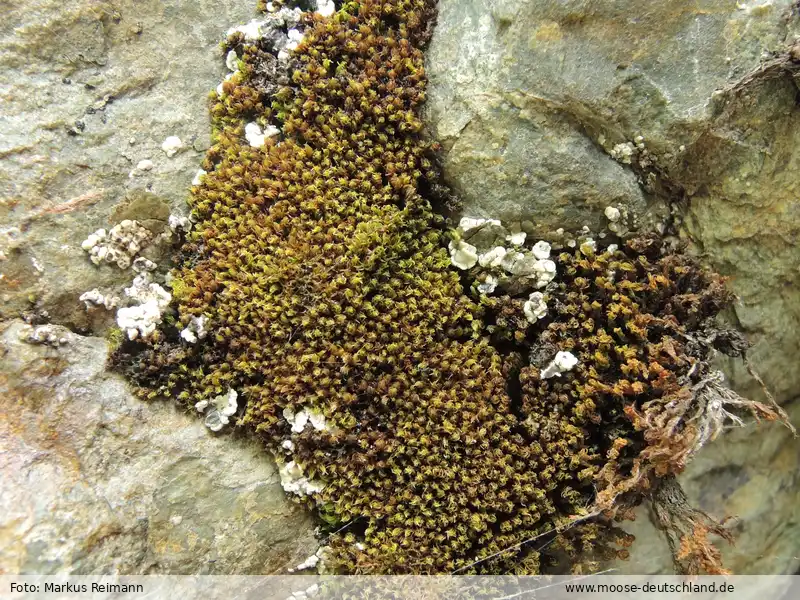

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Grimmia affinis Hornsch.

- → Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich.

- → Grimmia alpestris var. microstoma Bruch & Schimp.

- → Grimmia alpestris var. sessitana (De Not.) I.Hagen

- → Grimmia alpicola auct.

- → Grimmia alpicola var. rivularis (Brid.) Wahlenb.

- → Grimmia ancistrodes Durieu & Mont.

- → Grimmia andreaeoides Limpr.

- → Grimmia anodon Bruch & Schimp.

- → Grimmia anomala Hampe ex Schimp.

- → Grimmia apocarpa Hedw.

- → Grimmia apocarpa var. atrofusca (Schimp.) Husn.

- → Grimmia apocarpa var. brunnescens (Limpr.) Mönk.

- → Grimmia apocarpa var. conferta (Funck) Spreng.

- → Grimmia apocarpa var. gracilis Schleich. ex Röhl.

- → Grimmia apocarpa var. grisea Nees & Hornsch.

- → Grimmia apocarpa var. obscuriviridis H.A.Crum

- → Grimmia arenaria Hampe

- → Grimmia atrofusca Schimp.

- → Grimmia atrovirens Sm.

- → Grimmia austrofunalis auct. eur. non Müll.Hal.

- → Grimmia azorica Renauld & Cardot

- → Grimmia bifrons De Not.

- → Grimmia borealis (Poelt) Crundw.

- → Grimmia britannica A. J. E. Smith

- → Grimmia brunnescens (Limpr.) Paris

- → Grimmia caespiticia (Brid.) Jur.

- → Grimmia campestris Burchell ex Hook.

- → Grimmia commutata Huebener

- → Grimmia conferta Funck

- → Grimmia crassifolia Lindb. ex Broth.

- → Grimmia cribrosa Hedw.

- → Grimmia crinita Brid.

- → Grimmia curvata (Brid.) De Sloover

- → Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.

- → Grimmia dissimulata E.Maier

- → Grimmia donniana Sm.

- → Grimmia donniana var. arenaria (Hampe) Loeske

- → Grimmia donniana var. curvula Spruce

- → Grimmia dupretii Thér.

- → Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not.

- → Grimmia elatior var. pseudofunalis Limpr.

- → Grimmia elongata Kaulf.

- → Grimmia flaccida (De Not.) Lindb.

- → Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp.

- → Grimmia funalis var. calvescens (Kindb.) H.Möller

- → Grimmia grisea Cardot

- → Grimmia hartmanii Schimp.

- → Grimmia hartmanii subsp. anomala (Schimp.) Loeske

- → Grimmia hoffmannii Müll.Hal.

- → Grimmia homodictyon Dixon

- → Grimmia incurva Schwägr.

- → Grimmia laevigata (Brid.) Brid.

- → Grimmia leucophaea Grev.

- → Grimmia limprichtii Kern

- → Grimmia lisae De Not.

- → Grimmia longirostris Hook.

- → Grimmia maritima Sm. ex R.Scott

- → Grimmia meridionalis (Müll.Hal.) E.Maier

- → Grimmia montana Bruch & Schimp.

- → Grimmia muehlenbeckii Schimp.

- → Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson

- → Grimmia ovalis auct. non (Hedw.) Lindb.

- → Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.

- → Grimmia ovata F.Weber & D.Mohr

- → Grimmia patens (Hedw.) Bruch & Schimp.

- → Grimmia pilosissima Herzog

- → Grimmia plagiopodia Hedw.

- → Grimmia plagiopodia var. arvernica (H.Philib.) Boulay

- → Grimmia platyphylla Mitt.

- → Grimmia pruinosa Wilson ex Schimp.

- → Grimmia pseudo-rivularis var. lancifolia Kindb.

- → Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

- → Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. var. pulvinata

- → Grimmia pulvinata var. africana (Hedw.) Hook. f. & Wilson

- → Grimmia pulvinata var. obtusa (Brid.) Huebener

- → Grimmia pyrenaica Kern

- → Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad.

- → Grimmia recurvata Hedw.

- → Grimmia reflexidens Müll.Hal.

- → Grimmia retracta Stirt.

- → Grimmia rivularis Brid.

- → Grimmia robusta Nees & Hornsch.

- → Grimmia sardoa De Not. ex Müll.Hal.

- → Grimmia sardoa var. gracilis Warnst. & M.Fleisch.

- → Grimmia schisti Gunnerus ex F.Weber & D.Mohr

- → Grimmia sessitana De Not.

- → Grimmia singarensis Schiffn.

- → Grimmia sphaerica Schimp.

- → Grimmia stirtonii Schimp.

- → Grimmia subsquarrosa Wilson

- → Grimmia subsulcata Limpr.

- → Grimmia sudetica Schwägr.

- → Grimmia sudetica Spreng. ex Schkuhr

- → Grimmia tenerrima Renauld & Cardot

- → Grimmia teretinervis Limpr.

- → Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp.

- → Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp. var. tergestina

- → Grimmia tergestina var. tergestinoides (Culm.) Podp.

- → Grimmia trichodon Brid.

- → Grimmia trichophylla Grev.

- → Grimmia trichophylla var. brachycarpa De Not.

- → Grimmia trichophylla var. meridionalis Müll.Hal.

- → Grimmia trichophylla var. muehlenbeckii (Schimp.) Husn.

- → Grimmia trichophylla var. stirtonii (Schimp.) H.Möller

- → Grimmia trichophylla var. subsquarrosa (Wilson) A.J.E.Sm.

- → Grimmia trichophylla var. tenuis (Wahlenb.) Wijk & Margad.

- → Grimmia unicolor Hook.