In unserer Datenbank gibt es 66 Datensätze .

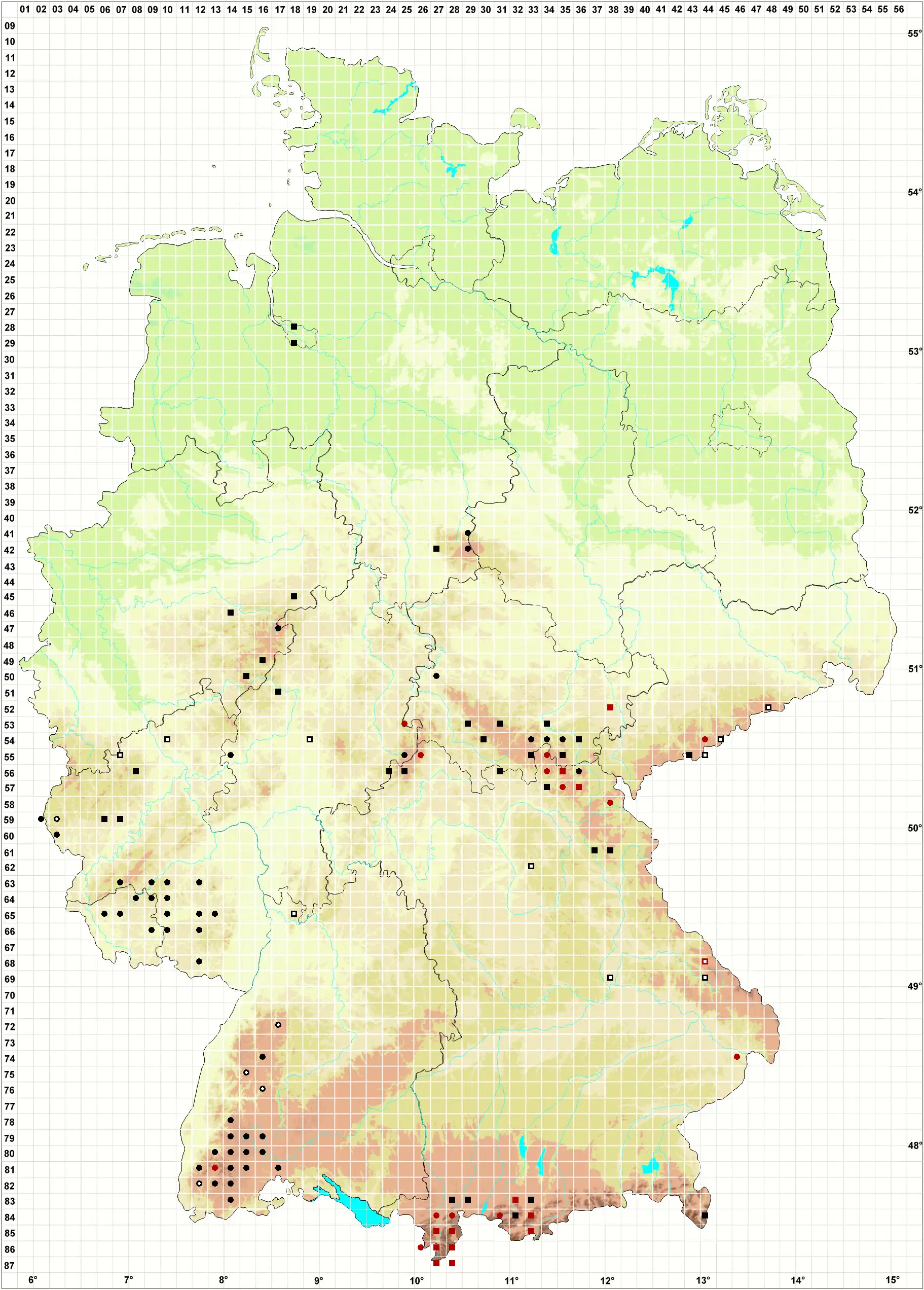

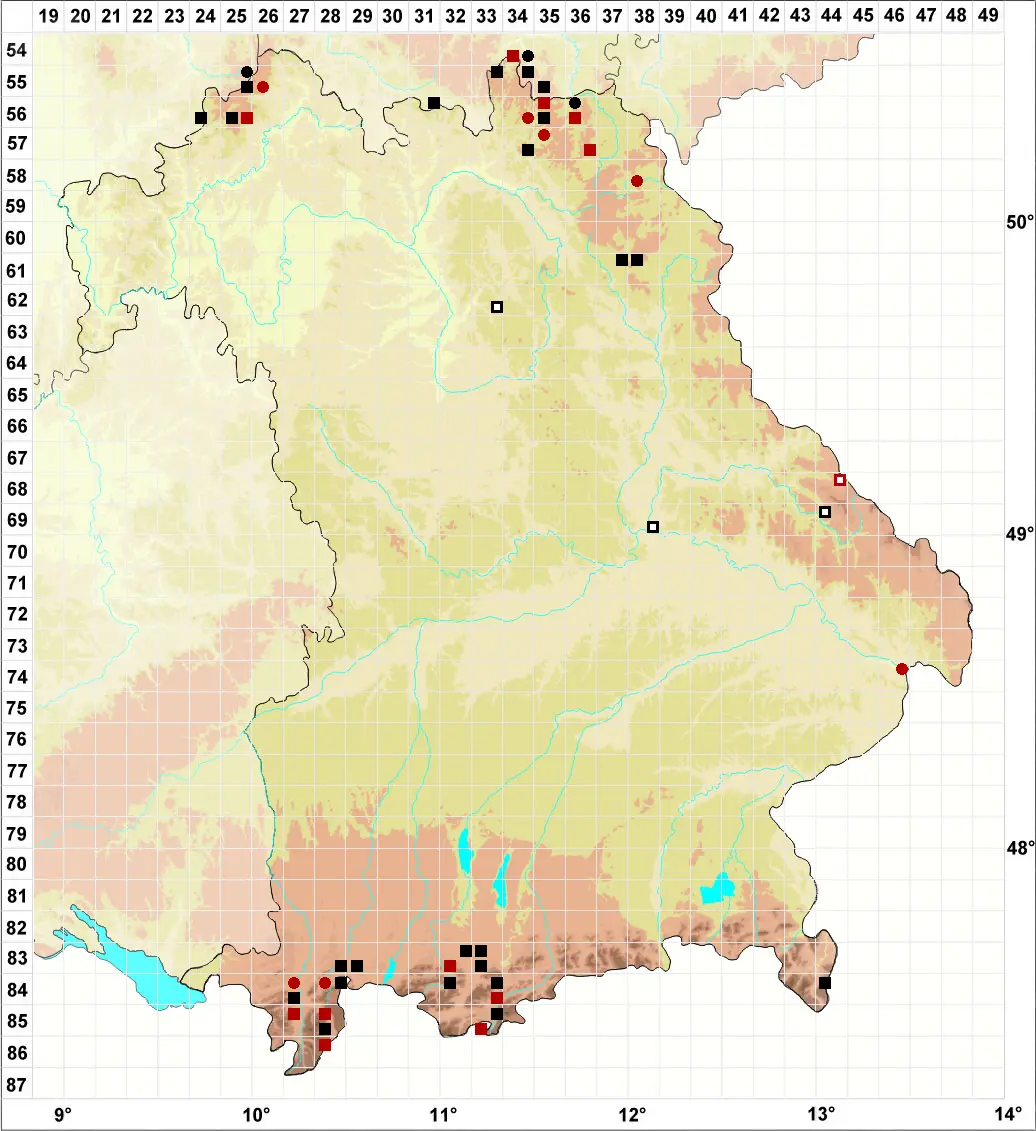

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *

[ x ]

alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Schistidium alpicola auct.

- → Schistidium alpicola auct. non (Hedw.) Limpr.

- → Schistidium alpicola var. latifolia (J.E.Zetterst.) Limpr.

- → Schistidium anodon (Bruch & Schimp.) Loeske

- → Schistidium apocarpum agg.

- → Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.

- → Schistidium apocarpum subsp. atrofuscum (Schimp.) Loeske

- → Schistidium apocarpum subsp. brunnescens (Limpr.) Loeske

- → Schistidium apocarpum subsp. papillosum (Culm.) Poelt

- → Schistidium apocarpum var. atrofuscum (Schimp.) C.E.O.Jensen

- → Schistidium apocarpum var. brunnescens (Limpr.) Loeske

- → Schistidium apocarpum var. confertum (Funck) H.Möller

- → Schistidium apocarpum var. grande (Poelt) Düll

- → Schistidium apocarpum var. homodictyon (Dixon) Crundw. & Nyholm

- → Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.

- → Schistidium boreale Poelt

- → Schistidium brunnescens Limpr.

- → Schistidium brunnescens Limpr. subsp. brunnescens

- → Schistidium brunnescens subsp. griseum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom

- → Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.

- → Schistidium confusum H.H.Blom

- → Schistidium crassipilum H.H.Blom

- → Schistidium dupretii (Thér.) W.A.Weber

- → Schistidium elegantulum H.H.Blom

- → Schistidium elegantulum H.H.Blom subsp. elegantulum

- → Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra

- → Schistidium gracile (Röhl.) Limpr.

- → Schistidium grande Poelt

- → Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi

- → Schistidium lancifolium (Kindb.) H.H.Blom

- → Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp.

- → Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp. subsp. maritimum

- → Schistidium platyphyllum (Mitt.) H.Perss.

- → Schistidium platyphyllum (Mitt.) Kindb. subsp. platyphyllum

- → Schistidium podperae Vilh.

- → Schistidium pruinosum (Wilson ex Schimp.) G.Roth

- → Schistidium pulvinatum auct. non (Hedw.) Brid.

- → Schistidium pulvinatum (Hedw.) Brid.

- → Schistidium pulvinatum var. flaccidum (De Not.) De Not.

- → Schistidium rivulare (Brid.) Podp.

- → Schistidium rivulare subsp. latifolium (J.E.Zetterst.) B.Bremer

- → Schistidium rivulare var. latifolium (J.E.Zetterst.) H.A.Crum & L.E.Anderson

- → Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom

- → Schistidium singarense (Schiffn.) Laz.

- → Schistidium sordidum I.Hagen

- → Schistidium spinosum H.H.Blom & Lüth

- → Schistidium trichodon (Brid.) Poelt

- → Schistidium trichodon (Brid.) Poelt var. trichodon

- → Schistidium trichodon var. nutans H.H.Blom